“福島の今”を走って味わう復興サイクリングイベント「ツール・ド・ふくしま2025」。大会2年目でコースを一新、全4カテゴリーが展開され魅力的なイベントへと進化した。サイクリング120km部門の実走レポートをお届けする。

2年目の開催、4つのカテゴリーで規模を拡大

イベント初日は3カテゴリー / 470名のライダーが会場を賑やかに彩った photo:Ryota Nakatani

9月6日から2日間にわたり開催されたツール・ド・ふくしま。日曜のレース(グランフォンド)部門では熱戦が繰り広げられたが、その前日の土曜には約600名規模のサイクリング部門が開催され、こちらも盛況となった。

このイベントは計3ステージを抱える「ふくしま復興サイクリングシリーズ」の1つだ(ロードレースシリーズは全7戦)。その本質は、”サイクルイベントを通じた震災復興”というテーマで表される。同じコンセプトのサイクルイベントとしては宮城県石巻市の「ツール・ド・東北」や岩手県陸前高田市の「ツール・ド・三陸」が開催されており、ともに東日本大震災の被災地を自転車で盛り上げようという意図がある。

震災から14年で沿岸部は見違えるほどに整備され、サイクリングに好適な環境が広がる photo:ツール・ド・ふくしま

開催地は福島沿岸部の通称「浜通り(はまどおり)」一帯で、東日本大震災で甚大な被害を被ったエリア。被災から14年で市街地は見違えるほどに復興が進んだ一方、現在も広大なエリアに爪痕が残っている。被災地を自転車で走ることで復興の現状を知るとともに、地域の魅力を味わう。それがツール・ド・ふくしまのテーマである。

サイクリング部門は距離別に4つのカテゴリーが設けられ、健脚ライダーからグルメポタ派までカバーできる4つのコース(ふくしま復興ライド120、いわき浜海道ライド70、あぶくま山岳グルメライド40、ならはホープライド40※ )が用意される。

※ ならはホープライド40のみ日曜日開催

120km、70km、40km部門はいずれも被害の大きかった沿岸部エリアを通過し、復興の最前線に触れることとなる。また、全てのコースで福島の食を堪能できるエイドが用意されるほか、ライド後は「天神岬温泉しおかぜ荘」での無料入浴特典付き。ゴール直後に会場内で汗を流せるので、日帰りの参加者には嬉しい特典となった。加えて、大会アンバサダーとして、インフルエンサーのけんたさん、日向涼子さん、愛あむさん、annaさんが参加。参加者と共に走り会場を盛り上げた。

大会アンバサダー全員が福島と縁が深く、特別な想いを持って会場入りした photo:Makoto AYANO

シクロワイアードでは筆者ナカタニ(中谷亮太)が120km部門に、綾野編集長が70km部門にそれぞれ実走参加した。ここではまず120km部門の様子をレポートしよう。

ヨネックスやパナレーサーなど自転車ブランドの出展もあり会場に華を添えた photo:Ryota Nakatani

福島の地元ライダーたちがサポートスタッフとして伴走した photo:Ryota Nakatani

風光明媚なシーサイドロードを行く

海と陽光を感じて走るシーサイドルート photo:ツール・ド・ふくしま

スタートおよびフィニッシュ地点は「天神岬スポーツ公園」。太平洋を望む小高い岬から大鳥居を潜ってスタートし、ダイナミックなアップダウンコースへと繰り出す。気温23度と涼しい朝を迎え、秋の気配を感じ取った。美しいシーサイドロードである浜街道へと視界が開けると、真新しい舗装路と並んで防潮堤が長く伸びていた。

県道391号線と並走するように防潮堤が建設されている photo:Ryota Nakatani

サイクリング部門はグランフォンドと違い交通規制はされていないが、一般車両の通行量は少なく走りやすい。復興の副産物として、非常にクリーンな路面の快走路が用意され、自然の中で存分にペダルを回すことができる。

日曜日のグランフォンド部門と同じコースを走り、レーサー気分を味わえた photo:Ryota Nakatani

全国でもあまり見かけない赤い矢羽根を発見 photo:Ryota Nakatani

しばらく走って気づいたが、良い意味で震災の影響を直接目の当たりにする場面はほとんどなかった。それだけインフラが復旧しているということだろうか。参加者の表情も明るく、湿っぽい空気は全くなかった。ただ、各所に設置された線量計が目に入ると、ここが福島であることを実感できた(健康上はまったく問題ないレベルだ)。コースの近くには福島第一原発が建ち、廃炉作業は現在も続いている。

滝川ダムから富岡川へとつながる山岳路を行く。この時点で標高は250mほど photo:Ryota Nakatani

束の間のシーサイドロードを抜けると、阿武隈高地が広がる山間部へと西進していく。山深いエリアに入ると正直言ってアイコニックな見どころはないが、引き続き走行環境はバツグン。

スタート30kmで1度目のピークを越える。トンネルの先に第2エイドが待つ photo:Ryota Nakatani

大会には多数のボランティアスタッフが参加者の安全走行をサポートした photo:Ryota Nakatani

斜度5%以下の登りが大半で、脚を削る激坂やテクニカルな下りは一切なく、ビギナーでも安心できる。じわりと登り、最大標高で700mほどまで上昇。ギアはフロント52/36Tにロー34Tスプロケットで十分カバーできた。トンネル区間が数回あるため十分な光量のライトがあるといいだろう。

渋い道に渋い看板。鬼伝説の地「いわきの里鬼ケ城」へ photo:Ryota Nakatani

海・山・川の豊かな地元グルメ

第2エイド「いわなの郷」では立派な岩魚の丸焼きを堪能できた。施設裏の川でたくさん採れるそうだ photo:Ryota Nakatani

西は太平洋で、東は山地。美しい水田が広がる福島エリア。120km部門は4箇所のエイドステーションでグルメが振舞われ、それぞれ違う旬味を堪能できた。筆者のイチオシは、第2エイドの岩魚の塩焼きとおにぎり。どちらも汗をかくライド中には格別に美味しかった。

第1エイド「富岡町文化交流センター」でYONOMORIバウムがふるまわれた photo:Ryota Nakatani

ポークハンバーガーはジューシーで美味しかった photo:Ryota Nakatani

エイドは理想的な間隔で設置されており、カロリー収支は必要十分。自前の補給食はグミ1袋程度で済み、ボトルも1本で乗り切れた。グルメ志向のライダーなら「あぶくま山岳グルメライド40」か、翌日の「ならはホープライド40」を選ぶのもいい。

黄金色の田園を進む。福島は米が本当に美味しい photo:Ryota Nakatani

第4エイドのワンダーファームはトマトを用いたグルメが人気。巨大トマトのオブジェが楽しい photo:Ryota Nakatani

夏井川の渓流に沿って細道を進む。木陰が涼しくて最高だ photo:Ryota Nakatani

中盤にかけて続く景色は日本の古式ゆかしい田園風景そのものだ。黄金色に輝く水田、川のせせらぎ、木陰の涼しさ、これといった際立つランドマークは無いのだが、都会生活では味わえない日本の原風景に心が満たされていく。

終盤は8%程度の短い急坂を繰り返す。下りでスピードに乗せ勢いで突破するのが吉 photo:Ryota Nakatani

収穫期の近づく黄金色の水田地帯を進む。福島が米どころであることを意識させてくれる photo:Ryota Nakatani

地元の方が「何も無いべ?」と謙遜するような場所だが、そんなことはない。サイクリストにとっては理想的な環境と言う他ない。終盤はウォッシュボードのようなアップダウンが続き、スピードに乗って丘を越えていくのが気持ちいいコースだった。8時スタート、14時半ゴールで無事完走し、大きな満足感に包まれた。

バルーンアーチを越えてフィニッシュ!そのまま会場内の温泉に直行できる photo:Ryota Nakatani

ツール・ド・ふくしまサイクリングのコースは、ロングライドの王道を行くものだった。ロードバイクのスピードを存分に解放できるアップダウン、素朴で美しい日本の原風景、そして地元食とロングライドに求める要素を高水準で満たしている。獲得標高は1600mと決して安楽ではないので、十分な登坂力をつけてチャレンジしてほしい。ビギナー〜中級者の脚試しにうってつけな難易度と感じた。

120km部門を完走したけんたさんとannaさん。「楽しかった!」とご満悦 photo:Ryota Nakatani

大会アンバサダー2人のコメント

福島県いわき市出身のannaさん。スタイリッシュなシティライドのかたわら、地元愛深く福島サイクリングのPRに邁進している photo:Ryota Nakatani

annaさん

「いわき市出身なので、ゲストライダーとして参加できて夢が叶いました! 自分の地元とはいえ初めてのルートばかりで、走りやすい登りが多くて驚きました。マイペースに景色を楽しみながらヒルクライムするのが好きなので、キツすぎない今回のコースはまさに自分向き。東京からのアクセスも悪くないので、自転車をきっかけに多くの人に訪れてもらい、福島の魅力にぜひ触れてほしいです。福島県内には他にも素敵なコース、スポットがいっぱいありますよ!」

自転車界隈ではおなじみYouTuberけんたさん。福島を舞台にしたコンテンツを多数プロデュースしている photo:Ryota Nakatani

けんたさん

「ツール・ド・ふくしまは昨年に続き2度目の参加です。昨年大会から会場が変わり、改善された部分がかなり多くて、参加者の表情もとても良かったです。コースはアップダウンが流れるようにつながっていて、ハイスピードで走るのが大好きなロードサイクリストには最高の環境と言えるでしょう。個人的にイチオシは新たにエイドに加わった「ワンダーファーム」で、採れたてのトマトを使ったグルメが絶品でした。自転車を通じて”福島の今”に触れて、復興へ想いを馳せてもらえたらなと思います。」

震災遺構を訪問 復興について考える

枝が落ちた立木に、歪んだガードレール。のどかな風景の中に今も震災の爪痕が残る photo:Ryota Nakatani

2020年に開館した東日本大震災・原子力災害伝承館。福島での教訓をもって防災減災の啓発拠点となっている photo:Ryota Nakatani

せっかくの福島遠征であるから、県外の参加者にはぜひ前後での宿泊をおすすめしたい。復興の現在地を知るには1日だけでは少し足りない気もするし、飲食やお土産購入で気持ちよく地元貢献をしていただきたい、とも思う。筆者は綾野編集長と共に前日入りしたため、震災遺構を訪問する機会を得た。

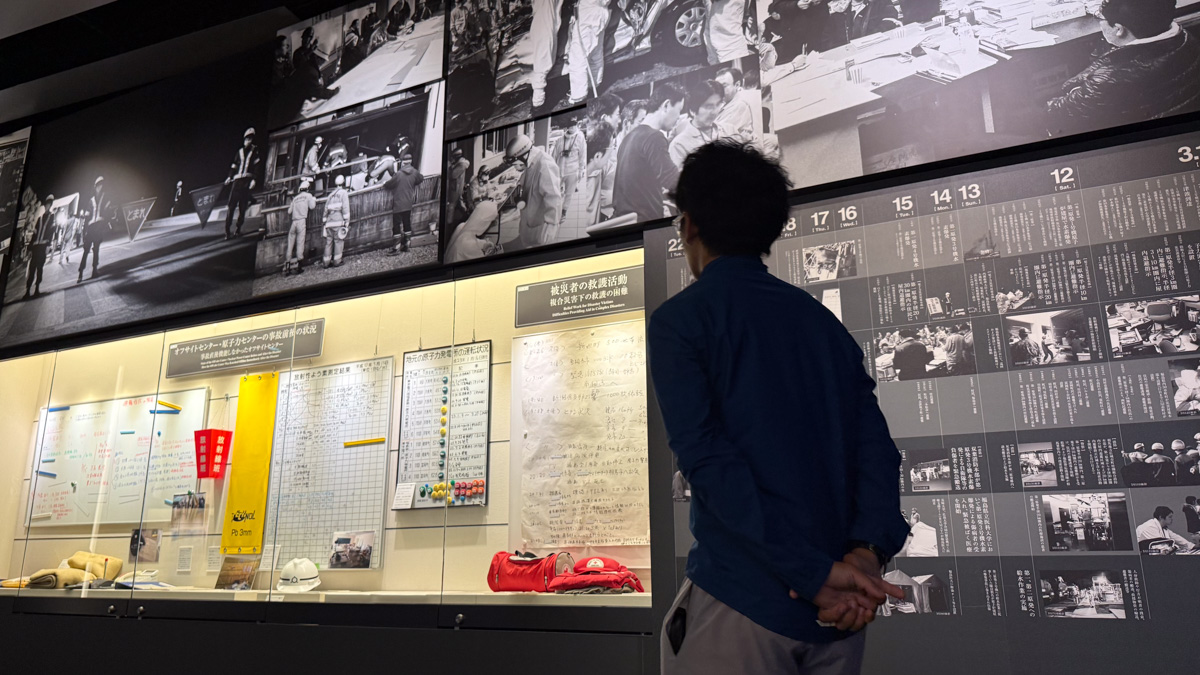

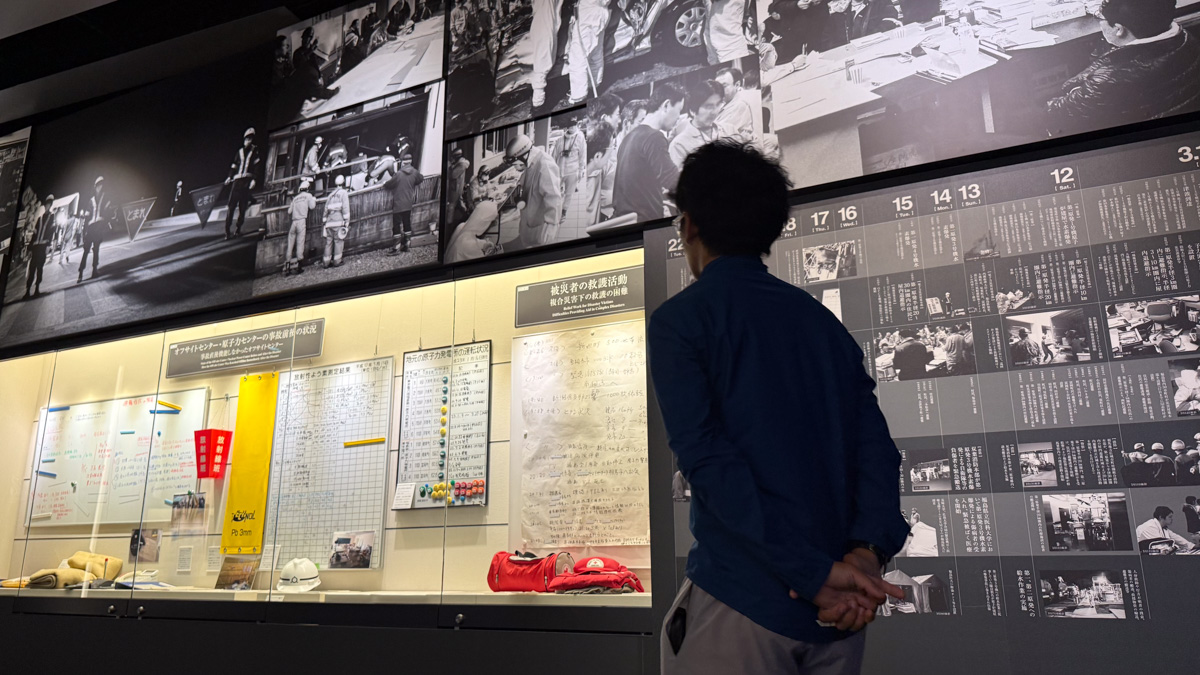

震災当時の記録を詳細に伝える photo:Makoto AYANO

まずは浪江町の「東日本大震災・原子力災害伝承館」を見学した。その名の通り、震災で生じた遺物や記録、当事者の証言が保管されている施設だ。ちなみに施設前がグランフォンド140の第1スプリントポイントに設定されている。

津波に押しつぶされた消防車が見る者にインパクトを残す。背後にある看板は原発の町のスローガン photo:Ryota Nakatani

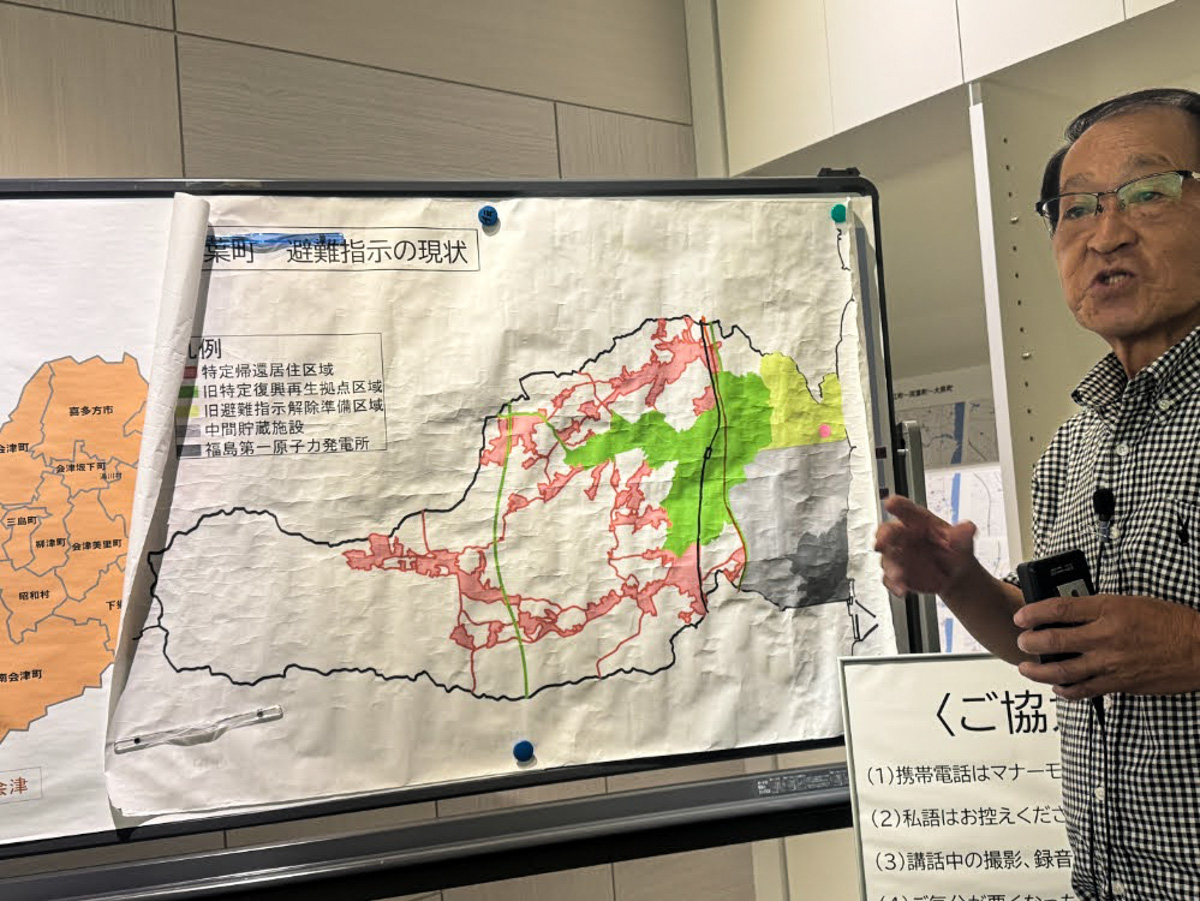

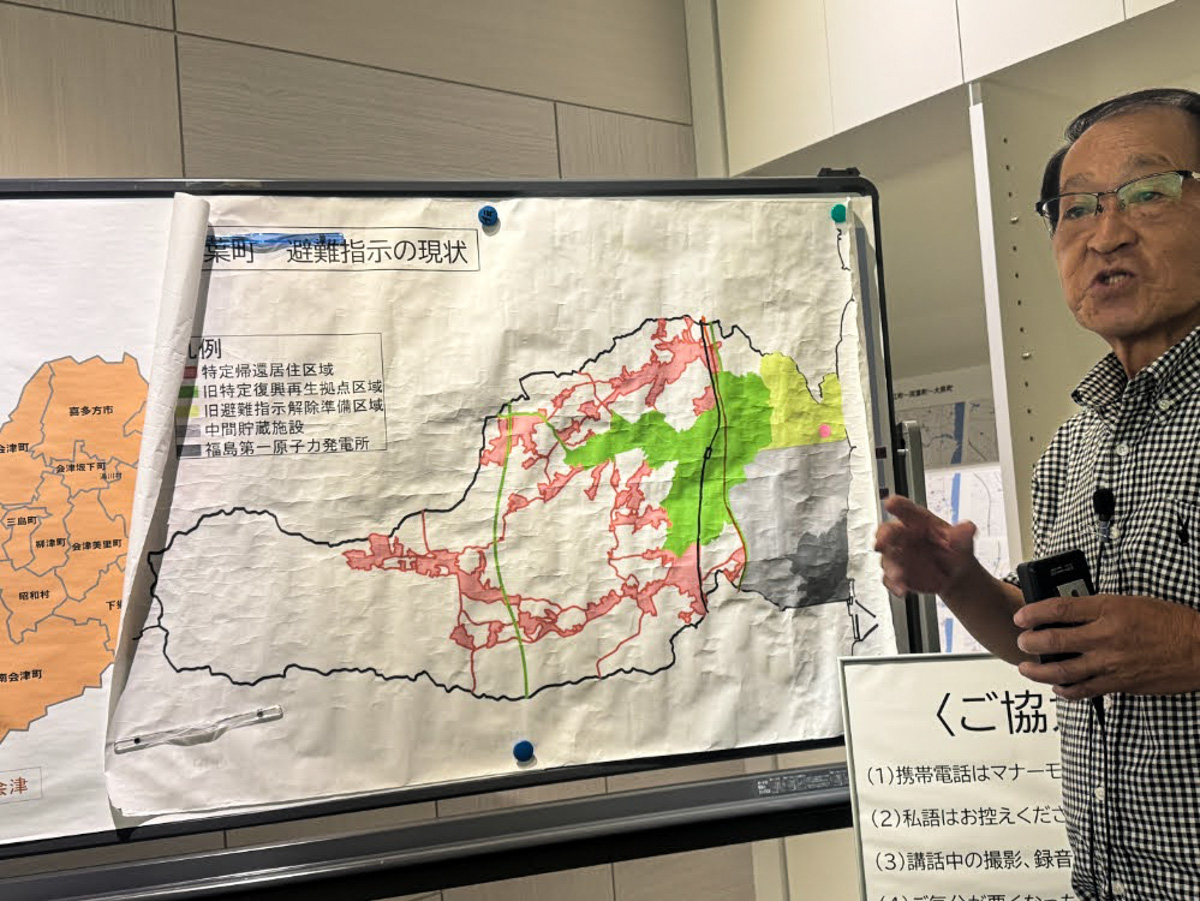

語り部の講話を聞く。地元民のリアルな声は示唆に富んでいた photo:Ryota Nakatani

震災当時のリアルな展示。浪江町在住の語り部による講演もあり、地元民からしか聞けない本音も伺った。「町民が戻らない以上、まだまだ真の復興には程遠い」という言葉が重く響いた。

被災そのままの姿で保存されている浪江町立請戸小学校。壁面の青いプレートが、津波が2階まで到達したことを物語る photo:Ryota Nakatani

次に訪問したのは「浪江町立請戸小学校」。海からわずか300mの立地で、2階建ての校舎がそのままの姿で保存され、内部は資料館になっている。津波が襲ったものの、西方の大平山へ逃げて全員無事だったという逸話が残っている。ショッキングな展示もあるので心して訪問することをお勧めする。

破壊された1階の教室。言葉なしに津波の恐ろしさが伝わる。床板が崩壊した体育館もあった photo:Ryota Nakatani

地震発生直後の緊迫した様子が語られる。遠景にある大平山に逃げて助かったという photo:Ryota Nakatani

この2施設はどちらもサイクリング部門のコース上にはないが、クルマなら空き時間に立ち寄れる距離。周辺には他にも様々な震災遺構が残り、地震の悲惨さを今に伝え続けている。いつか起こりうる南海トラフや首都直下地震について考えるきっかけとなり、筆者も帰宅後に防災グッズを再チェックした。大災害を自分ごとに感じるためにも、このような学びの時間をぜひ取り入れて欲しいと願う。

3.11を教訓に、災害に負けず強く生きようという想いが強まった

大会事務局のハシケン氏曰く、イベントを通じて初めて福島を訪問した人も多いと聞く。繰り返しになるが、ふくしま復興サイクルシリーズはサイクリングを通じた震災復興を目指すイベントであり、参加をきっかけに福島の地を訪れることには意義がある。災害大国と呼ばれる日本に暮らす我々にとって、決して忘れてはいけない教訓がそこにはある。

photo&text:中谷亮太

2年目の開催、4つのカテゴリーで規模を拡大

9月6日から2日間にわたり開催されたツール・ド・ふくしま。日曜のレース(グランフォンド)部門では熱戦が繰り広げられたが、その前日の土曜には約600名規模のサイクリング部門が開催され、こちらも盛況となった。

このイベントは計3ステージを抱える「ふくしま復興サイクリングシリーズ」の1つだ(ロードレースシリーズは全7戦)。その本質は、”サイクルイベントを通じた震災復興”というテーマで表される。同じコンセプトのサイクルイベントとしては宮城県石巻市の「ツール・ド・東北」や岩手県陸前高田市の「ツール・ド・三陸」が開催されており、ともに東日本大震災の被災地を自転車で盛り上げようという意図がある。

開催地は福島沿岸部の通称「浜通り(はまどおり)」一帯で、東日本大震災で甚大な被害を被ったエリア。被災から14年で市街地は見違えるほどに復興が進んだ一方、現在も広大なエリアに爪痕が残っている。被災地を自転車で走ることで復興の現状を知るとともに、地域の魅力を味わう。それがツール・ド・ふくしまのテーマである。

サイクリング部門は距離別に4つのカテゴリーが設けられ、健脚ライダーからグルメポタ派までカバーできる4つのコース(ふくしま復興ライド120、いわき浜海道ライド70、あぶくま山岳グルメライド40、ならはホープライド40※ )が用意される。

※ ならはホープライド40のみ日曜日開催

120km、70km、40km部門はいずれも被害の大きかった沿岸部エリアを通過し、復興の最前線に触れることとなる。また、全てのコースで福島の食を堪能できるエイドが用意されるほか、ライド後は「天神岬温泉しおかぜ荘」での無料入浴特典付き。ゴール直後に会場内で汗を流せるので、日帰りの参加者には嬉しい特典となった。加えて、大会アンバサダーとして、インフルエンサーのけんたさん、日向涼子さん、愛あむさん、annaさんが参加。参加者と共に走り会場を盛り上げた。

シクロワイアードでは筆者ナカタニ(中谷亮太)が120km部門に、綾野編集長が70km部門にそれぞれ実走参加した。ここではまず120km部門の様子をレポートしよう。

風光明媚なシーサイドロードを行く

スタートおよびフィニッシュ地点は「天神岬スポーツ公園」。太平洋を望む小高い岬から大鳥居を潜ってスタートし、ダイナミックなアップダウンコースへと繰り出す。気温23度と涼しい朝を迎え、秋の気配を感じ取った。美しいシーサイドロードである浜街道へと視界が開けると、真新しい舗装路と並んで防潮堤が長く伸びていた。

サイクリング部門はグランフォンドと違い交通規制はされていないが、一般車両の通行量は少なく走りやすい。復興の副産物として、非常にクリーンな路面の快走路が用意され、自然の中で存分にペダルを回すことができる。

しばらく走って気づいたが、良い意味で震災の影響を直接目の当たりにする場面はほとんどなかった。それだけインフラが復旧しているということだろうか。参加者の表情も明るく、湿っぽい空気は全くなかった。ただ、各所に設置された線量計が目に入ると、ここが福島であることを実感できた(健康上はまったく問題ないレベルだ)。コースの近くには福島第一原発が建ち、廃炉作業は現在も続いている。

束の間のシーサイドロードを抜けると、阿武隈高地が広がる山間部へと西進していく。山深いエリアに入ると正直言ってアイコニックな見どころはないが、引き続き走行環境はバツグン。

斜度5%以下の登りが大半で、脚を削る激坂やテクニカルな下りは一切なく、ビギナーでも安心できる。じわりと登り、最大標高で700mほどまで上昇。ギアはフロント52/36Tにロー34Tスプロケットで十分カバーできた。トンネル区間が数回あるため十分な光量のライトがあるといいだろう。

海・山・川の豊かな地元グルメ

西は太平洋で、東は山地。美しい水田が広がる福島エリア。120km部門は4箇所のエイドステーションでグルメが振舞われ、それぞれ違う旬味を堪能できた。筆者のイチオシは、第2エイドの岩魚の塩焼きとおにぎり。どちらも汗をかくライド中には格別に美味しかった。

エイドは理想的な間隔で設置されており、カロリー収支は必要十分。自前の補給食はグミ1袋程度で済み、ボトルも1本で乗り切れた。グルメ志向のライダーなら「あぶくま山岳グルメライド40」か、翌日の「ならはホープライド40」を選ぶのもいい。

中盤にかけて続く景色は日本の古式ゆかしい田園風景そのものだ。黄金色に輝く水田、川のせせらぎ、木陰の涼しさ、これといった際立つランドマークは無いのだが、都会生活では味わえない日本の原風景に心が満たされていく。

地元の方が「何も無いべ?」と謙遜するような場所だが、そんなことはない。サイクリストにとっては理想的な環境と言う他ない。終盤はウォッシュボードのようなアップダウンが続き、スピードに乗って丘を越えていくのが気持ちいいコースだった。8時スタート、14時半ゴールで無事完走し、大きな満足感に包まれた。

ツール・ド・ふくしまサイクリングのコースは、ロングライドの王道を行くものだった。ロードバイクのスピードを存分に解放できるアップダウン、素朴で美しい日本の原風景、そして地元食とロングライドに求める要素を高水準で満たしている。獲得標高は1600mと決して安楽ではないので、十分な登坂力をつけてチャレンジしてほしい。ビギナー〜中級者の脚試しにうってつけな難易度と感じた。

大会アンバサダー2人のコメント

annaさん

「いわき市出身なので、ゲストライダーとして参加できて夢が叶いました! 自分の地元とはいえ初めてのルートばかりで、走りやすい登りが多くて驚きました。マイペースに景色を楽しみながらヒルクライムするのが好きなので、キツすぎない今回のコースはまさに自分向き。東京からのアクセスも悪くないので、自転車をきっかけに多くの人に訪れてもらい、福島の魅力にぜひ触れてほしいです。福島県内には他にも素敵なコース、スポットがいっぱいありますよ!」

けんたさん

「ツール・ド・ふくしまは昨年に続き2度目の参加です。昨年大会から会場が変わり、改善された部分がかなり多くて、参加者の表情もとても良かったです。コースはアップダウンが流れるようにつながっていて、ハイスピードで走るのが大好きなロードサイクリストには最高の環境と言えるでしょう。個人的にイチオシは新たにエイドに加わった「ワンダーファーム」で、採れたてのトマトを使ったグルメが絶品でした。自転車を通じて”福島の今”に触れて、復興へ想いを馳せてもらえたらなと思います。」

震災遺構を訪問 復興について考える

せっかくの福島遠征であるから、県外の参加者にはぜひ前後での宿泊をおすすめしたい。復興の現在地を知るには1日だけでは少し足りない気もするし、飲食やお土産購入で気持ちよく地元貢献をしていただきたい、とも思う。筆者は綾野編集長と共に前日入りしたため、震災遺構を訪問する機会を得た。

まずは浪江町の「東日本大震災・原子力災害伝承館」を見学した。その名の通り、震災で生じた遺物や記録、当事者の証言が保管されている施設だ。ちなみに施設前がグランフォンド140の第1スプリントポイントに設定されている。

震災当時のリアルな展示。浪江町在住の語り部による講演もあり、地元民からしか聞けない本音も伺った。「町民が戻らない以上、まだまだ真の復興には程遠い」という言葉が重く響いた。

次に訪問したのは「浪江町立請戸小学校」。海からわずか300mの立地で、2階建ての校舎がそのままの姿で保存され、内部は資料館になっている。津波が襲ったものの、西方の大平山へ逃げて全員無事だったという逸話が残っている。ショッキングな展示もあるので心して訪問することをお勧めする。

この2施設はどちらもサイクリング部門のコース上にはないが、クルマなら空き時間に立ち寄れる距離。周辺には他にも様々な震災遺構が残り、地震の悲惨さを今に伝え続けている。いつか起こりうる南海トラフや首都直下地震について考えるきっかけとなり、筆者も帰宅後に防災グッズを再チェックした。大災害を自分ごとに感じるためにも、このような学びの時間をぜひ取り入れて欲しいと願う。

3.11を教訓に、災害に負けず強く生きようという想いが強まった

大会事務局のハシケン氏曰く、イベントを通じて初めて福島を訪問した人も多いと聞く。繰り返しになるが、ふくしま復興サイクルシリーズはサイクリングを通じた震災復興を目指すイベントであり、参加をきっかけに福島の地を訪れることには意義がある。災害大国と呼ばれる日本に暮らす我々にとって、決して忘れてはいけない教訓がそこにはある。

photo&text:中谷亮太

Amazon.co.jp