昨年は骨折により選手活動を見合わせざるを得なかったMTBライダーの永田隼也。練習仲間で結成したユニット「ノルンジャー」たちと乗り込んで鍛えてきた。そこで見えてきたアンバウンド・グラベル挑戦という新たな目標。プロライダーながら試行錯誤しての準備やトレーニングを経てのレース体験とノウハウを綴る実走レポートだ。

永田隼也 photo:Makoto AYANO

プロMTBエンデューロレーサー。16歳でJシリーズのダウンヒル・エリートクラスに当時最年少で優勝。2015年に全日本選手権優勝。エンデューロ競技の国内第一人者として海外レースにも参戦し、2020・2021・2023年にエンデューロナショナルシリーズで総合優勝。現在は選手のサポートや JCFのマウンテンバイク部門のナショナルコーチもつとめる。

スキーの転倒事故で肩の粉砕骨折で入院。治療には長い時間がかかった

怪我した当初は手術すれば元に戻る怪我だと思っていた。しかし現実は違って、3ヶ月経っても半年経っても一向に回復せず、半年が過ぎても私生活をこなす可動域もままならず、回復の遅さにもう自転車には元のように乗れないんじゃないかと考えるようになっていた。

出来るリハビリはすべてトライした。しかしどれも効果が地味で、回復してこない肩と向きあうのはメンタル的にも辛かった。そんな中で唯一メンタル面を保てるリハビリがZwiftだった。室内で腕を固定した状態でもペダリングができたことは、フィジカルとメンタル面の両面で大きかった。

結局2024シーズンはすべてのレースをキャンセルすることになり、怪我の回復具合は本業のMTBへの復帰が考えられるレベルには戻らず、自分はいったい何処に向かって頑張ればいいのか、目標が必要だった。

怪我の間に色々なことを考えた。自分がもうレースを出来なくなっても、今まで長年培ってきた海外レースでのノウハウや経験などを後輩に繋げたいと思い、いつかやろうと考えていた日本のレースシーンの強化や若手の育成、そのひとつのプロジェクトとしてJCFナショナルチームとの強化育成をしていくことにも一歩踏み出し、カタチにして行くことになった。

「とにかく1日じゅう走れるだけ走る」のが乗ルンジャーのコンセプトだ

自分自身、選手として常に新しい事に挑戦していないと生きていられないタイプで、自分の肩の具合と向き合っていくなかで、肩が動かなくてもそれなりに土の上を走ることが出来る競技「グラベルレース」に、ただ漠然と興味が湧いたのだった。

コロナ禍を機ロードトレーニングを取り入れていくなかで結成したユニット「乗ルンジャー」。メンバー皆がMTBにルーツがあるが、とにかくロードを乗りまくることがコンセプトで、疲れ果てるまで乗り倒すハードワークを重ねた。乗る仲間に恵まれ、色々な無謀な長距離ライドに挑戦することが楽しくなっていた。ロードが中心だったが、いつしかグラベルにも乗り込むようになった。

ほぼ知識の無いグラベルレースで一番最初に名前として思い浮かぶのがアンバウンド・グラベルだった。無謀にも200マイルという未知の領域へ、興味本位でエントリーを決めた。

全くの未知の世界だけに、1年目は勉強するために現場視察を兼ねてこっそり完全プライベート参戦しようと思ってエントリーしたら、まさかの落選(笑)。このまま今年は見送りかと思っていたが、大会の冠スポンサーであるシマノの協力を得て再エントリーさせてもらうことが出来た。

現地カンザスでもシマノのグラベルシーンへの影響力や普及への取り組み、カルチャーを創り上げる姿勢を生で体感することができたし、ここから色々と予定が変わってくることになり、グラベル1年目の初心者としての参戦から、今こうしてアンバウンド参戦記を書かせてもらっている!

自分はグラベル初心者どころか、100kmを超えるドロップハンドルのレースは初で、何をどう準備したら良いかも分からないレベル。なので、とりあえず乗り込みだけはしっかりしておこうと思っていた。

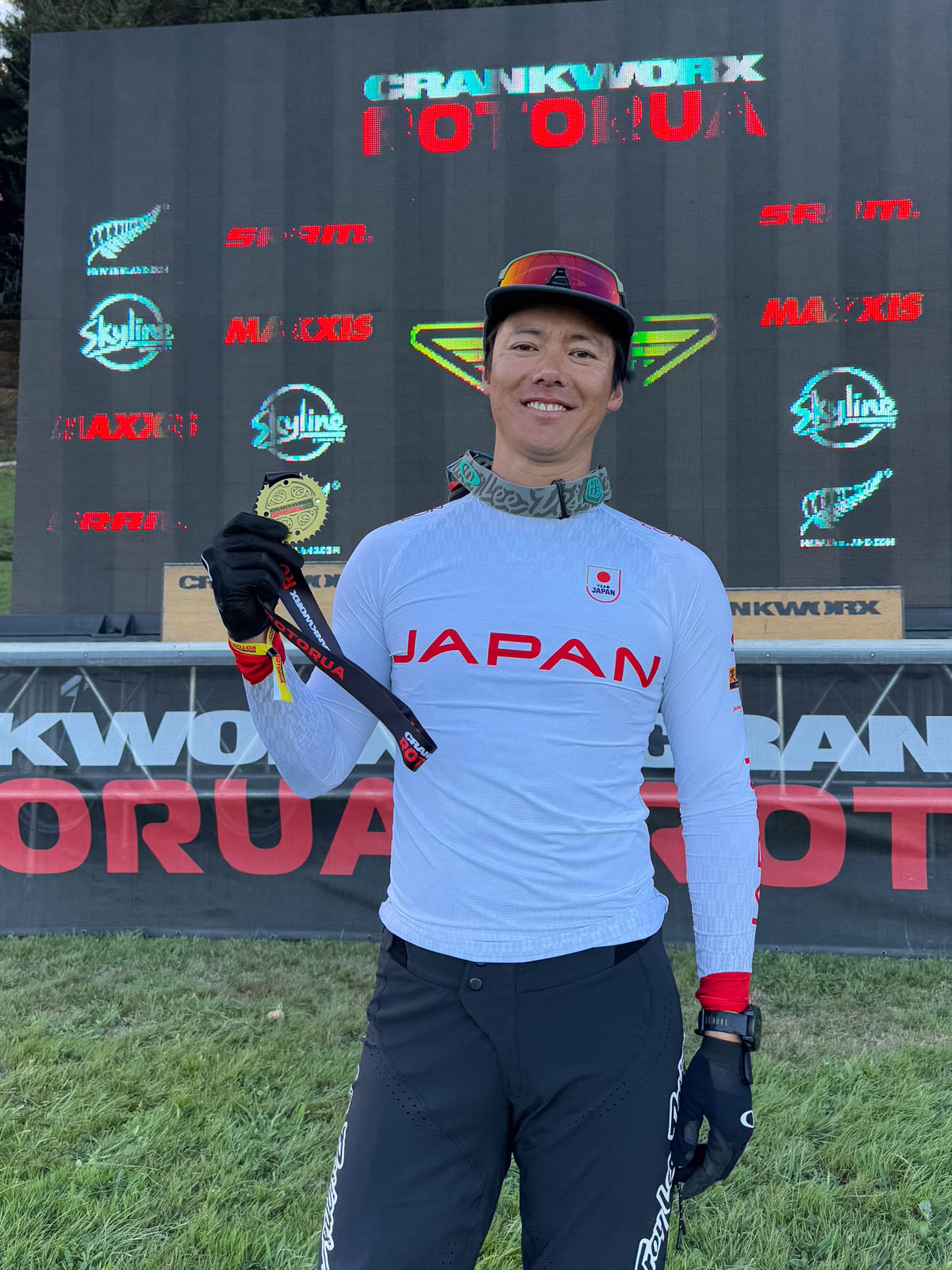

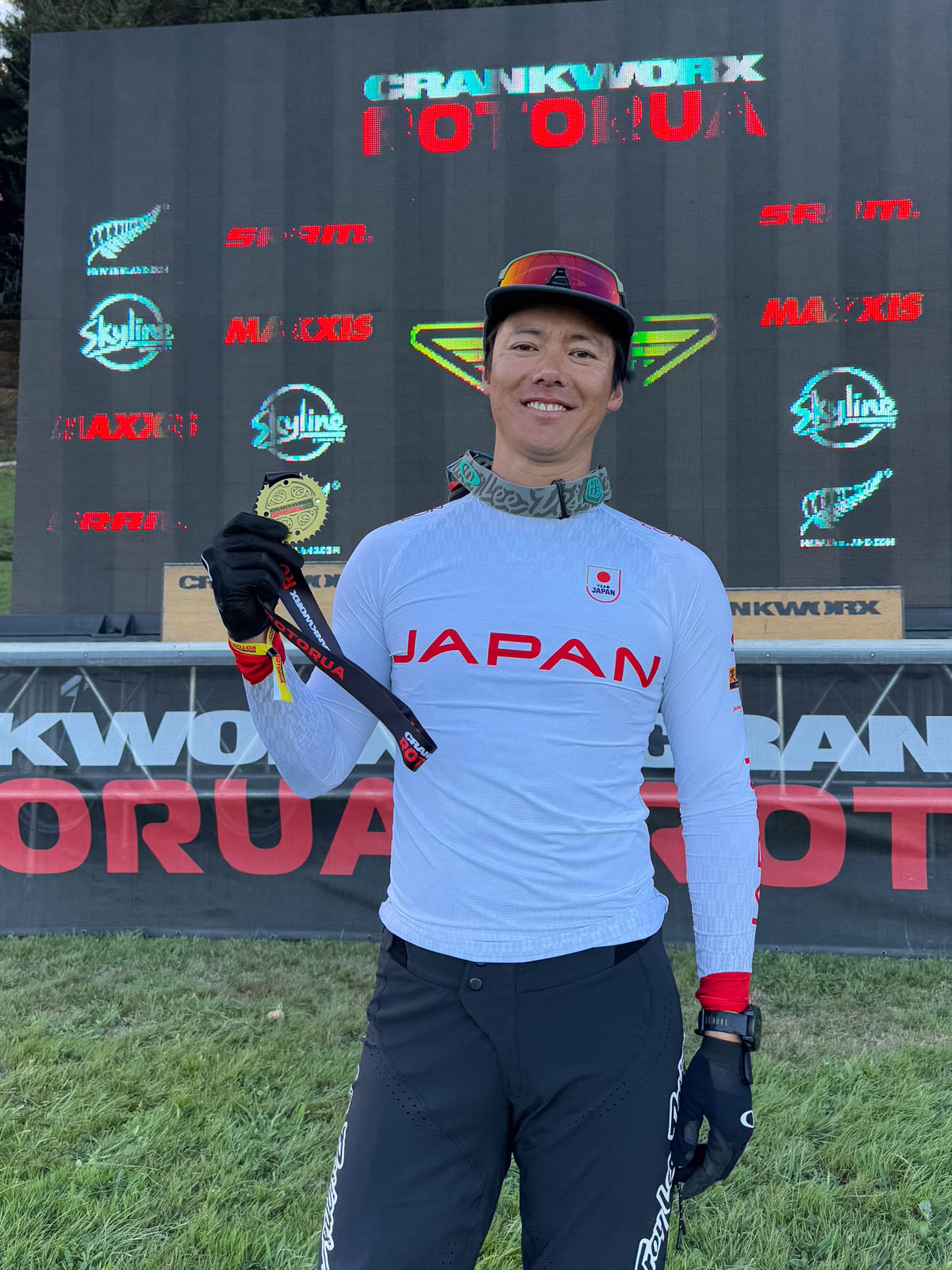

海外MTBレースに日本ナショナルチームのコーチとして帯同

クランクワークス(ニュージーランド)ではAIR DHでメダルも獲得。復帰の手応えを掴んだ

しかし2025年はMTBナショナルチームの活動もスタートし、2月からニュージーランド合宿、3月はアジア選手権帯同と、遠征続きで全く距離を乗ることができず、5月までに乗り込めた距離は1,600km。絶望的な走行距離で不安しかなかったが、出発直前のGWで1,200km乗り込み、少しは乗った気になって出発日を迎えた。

永田隼也のレースバイク ピナレロGREVIL photo:Makoto AYANO

今シーズンのグラベルライドに選んだバイクはピナレロGREVIL+シマノGRX 12スピードdi2仕様。GREVILはエアロレーシング系グラベルフレームで、最新のGRXコンポで組んであったから、もともとアンバウンド適正はバッチリ。

駆動系はパワーメーター付きのデュラエースチェーンホイール+GRX Di2ディレイラー photo:Makoto AYANO

アンバウンド向けのセッティングとしてのこだわりは、とにかく直線で速く走れる仕様を意識してセットアップ。平坦区間では巡行速度を上げるべく、フロントチェーンホイールはダブル仕様をチョイス。ギア比はF:50/34、R:11〜34Tの組み合わせで、ローギア1対1を確保した。

エアロかつ快適性も高いPRO DISCOVER AEROカーボンハンドル photo:Makoto AYANO

スプロケットには軽量なデュラエース11-34Tを組み合わせた photo:Makoto AYANO

急な登りでもロー1対1がカバーできればだいたいどこでも登れるし、トップ側は平地でロードバイクのように踏める。クランクセットにはパワーメーター装備とQファクターの狭さを意識してデュラエースを選択した。この駆動系セットアップはアウンバウンドにおいて素晴らしくフィットした。振り返ると100km地点ぐらいまでは先頭集団にいて平均時速35km/h。高速時は45km/h〜での走行だったので、このギア比じゃないとその集団には居られなかったと思う。

エアロかつ快適性も高いPRO DISCOVER AEROカーボンハンドル photo:Makoto AYANO

ドロップバーを握っても変速可能なサテライトスィッチを使用した photo:Makoto AYANO

PRO DISCOVER AEROカーボンハンドルの形状が最高で、硬さも程良い。ハンドル幅は400㎜を選択した。TTバー的は付けなくても200マイルを走破できたし、なによりこの快適で速いハンドルのおかげで手の皮が剥けたりすることもなかった。出国直前に変更した110mm→120mmステム長もフィットし、ロングレースでの快適性を高めてくれた。

ORUCASE Mini Frame Packを採用。揺れが少なくて良かった photo:Makoto AYANO

ダブルボトルはバッグに干渉するが横抜きタイプのケージを採用 photo:Makoto AYANO

レースウェアはカステリにカスタムウェアを作ってもらい、デザイン、フィット感共に最高なエアロスーツを準備してもらい、大きなモチベーションとなった。カステリはアンバウンドでのサポート活動も展開していて、出来上がったスーツは現地で受け取ることができた。

選んだマキシスRAMBLER 45Cはオールラウンドなパターン photo:Makoto AYANO

ホイールはワイドタイヤに対応すべく開発されたReserve 40/44 GRに、さんざん迷ったタイヤは結局45Cのオールラウンドなモデル、マキシスRAMBLERをチョイス。天候によって変化するであろう路面状況に対応できるように備えた。これらのチョイスの正・誤についてはこの記事の後半で詳しくレポートします。

グラベルライダーで賑わうエンポリアの街 photo:Makoto AYANO

まったく初めてのグラベルレース参戦で、右も左も分からない状態で不安いっぱいだったが、同行のシクロワイアードの綾野さんのアドバイスもあり、少し早めの火曜に現地入りした。時差調整をしっかりするためだ。

元プロ選手かつシマノ勤務のライダーから実戦的アドバイスを貰った photo:Makoto AYANO

現地入りしてからはすぐにシェイクアウトライド(コース試走会)に参加させてもらい、初めてアメリカのグラベルを堪能! 最高に気持ちいい上質なグラベル路面と、どこまでも続くまっすぐな道にテンション爆上がりだった。それと同時に「この道を320km走り続けるのか?」という不安は更に煽られることに(笑)。

硬くルーズなグラベルは日本にはない路面だ photo:Makoto AYANO

しかし歴代のレジェンドたちと一緒に走ったシェイクアウトライドでは、色々なライダーからアドバイスをもらい、みんな親切に惜しみなくレース中のノウハウや情報を教えてくれて、かなりレースに向けてのプラクティスになった。不安だらけだったが、同時にレースに向けて楽しめそうなイメージも沸いてきた。

過去優勝者のユーリ・ハウスワルド氏 photo:Makoto AYANO

過去最多4勝レジェンドのダン・ヒューズ氏からもアドバイスをもらった photo:Makoto AYANO

過去優勝者のユーリ・ハウスワルド氏の店で。右は過去最多4勝レジェンドのダン・ヒューズ氏 photo:Makoto AYANO

そしてライド後は街を徘徊し、色々なショップを覗いたりした。その中でも過去優勝者のユーリ・ハウスワルド氏の店は品揃えが面白くて、さすがグラベルレジェンドがセレクトするだけあるな!というプロショップだった。そしてここで人生初めてのシャモアクリームを購入し、レースで使ってみることに。

Garminにアメリカのマップをインストールしていなかったことが判明。サポートしてもらう

人生始めてのシャモアクリームをアメリカで試すことに

ショップに居合わせた過去最多4勝レジェンドのダン・ヒューズ氏からもアドバイスをもらった。グラベルはとにかくスター選手やレジェンドとの距離が近いのが魅力だ。

期間中滞在したエンポリア大学の寮 photo:Makoto AYANO

エンポリア大学は会場も至近で何処にいくにも都合は良かった photo:Makoto AYANO

期間中は大会に協力するエンポリア大学の寮に泊まることになった。大学寮といっても立派な施設で驚く。食事も学食のブッフェスタイルで、料理は前菜からデザートまで、かつビーガン対応食含めて素晴らしいラインナップが準備されており、全くストレスなく美味しく食べることができた。

充実していたエンポリア大学の寮の学食レストラン photo:Makoto AYANO

街のアメリカンダイナーで朝食。ボリュームが凄かった photo:Makoto AYANO

この大学寮は会場からのアクセスも抜群で、メイン会場や街の中心部、周辺のグラベルルートまで、すべて自走で行ける距離にあり、非常に便利だった。部屋はベッドのみ設置されているシンプルなスタイルで、冷房の効き方が凄い寒さで驚いた...。そしてこの寒さにより体調を崩すことになる...。

シェイクアウトライドに集まったライダーたち photo:Makoto AYANO

レジェンドライダーと一緒にシェイクアウトライドを走った永田隼也 photo:Makoto AYANO

アメリカのグラベルは想像していた通り。壮大な景色と、地平線の先まで続く真っ直ぐなグラベル。聞いていた通り、カンザスはまさにグラベル天国だった。

WE LOVE YOU GRAVEL RIDERS photo:Makoto AYANO

グラベルの質は場所によって大きく変わる。アスファルトより軽く綺麗に整ったグラベルから、尖った岩だらけの荒れたグラベルまで、場所によって変化が大きく、走っていてとても楽しかった。こんなロケーションが身近にあれば、交通量も圧倒的に少ないグラベルで安全にライドを楽しむことができるし、アメリカでグラベルが流行って、どんどん進化していく背景が納得できた気がする。

エアロスーツにハイドレーションバッグ、補給食のジェル類

今回は初参戦ながら、装備やエキップメントはとにかく軽量、エアロ、ミニマムなセットアップになるように心掛けた。「あれば良い」を考え始めると色々持っていきたくなるのだが、あまり余分は考えずに必要最低限の装備で行くことにした。バッグに入れたモノは下記の通りだ。

チューブ2本、タイヤレバー1本、プラグ2セット、チェーンオイル、コンパクト工具、チェーンのコネクティングリンク、雨に備えてロングのレインジャケット。これらを揺れの少ないフレームバッグに収納した。

現地のエキスポでハイドレーションバッグを2個買い足した

CREW for HIREへ補給食を入れたドロップバッグを預ける

登録を済ませてゼッケンを受け取った photo:Makoto AYANO

朝食は長いレースに備え食べられるだけ食べる photo:Makoto AYANO

しかし一番の問題はレース2日前から部屋の冷房にやられて具合が悪かったこと。当日の朝も国内レースだったらキャンセルするレベルに体調は悪く、出走するかどうか悩んだレベルだった。しかしここまで来たのだから走り出してダメだったら止めようと、気持ちを切り替えてスタートへ向かった。

うまくスタートの先頭グループに入り込むことができた photo:Makoto AYANO

早めにスタート地点へ行き、並ぶ位置はとにかく前へ、前へとポジショニングする。ニックにアドバイスをもらったとおり「速いグループの流れに乗って、行けるところまで行こう作戦」で、目標タイム9時間30分目標の列に入って並ぶことができた。

予想フィニッシュタイム9時間の最前列 photo:Makoto AYANO

これが良かったのか悪かったのかは分からないが、スタートしてから50~60km地点ぐらいまでは綺麗なグラベルで集団も非常に安定しており、一体となってすごいスピードで進む。「いったいどのタイミングで集団がバラけるのか?」と考えていた。

密集した大集団でのコーナリングはかなりの緊張を伴った photo:Makoto AYANO

大人数まま大きな集団でレースは淡々と進んだ。しかしだんだんとコースが荒れて起伏が出てくると、落車の嵐が始まった。10分に一回ぐらいのペースで落車があり、集団は分裂。その度に前のグループに追いつこうと踏み直して、脚が削られていく。

ハイスピードに耐えながら、速い集団の中で走った。「このままこの集団に残るか、降りるか」。悩んだが、残り300kmという距離をこの速いペースで走り切れる自信はなかったので降りたのだが、この判断によって次の100kmをほぼ独走することになってしまった。

合流してくれるライダーが居るのは助かる photo:Makoto AYANO

次の集団が後ろからすぐに現れるかと思いきや、先頭集団が速かったからか、後続とはかなり間が空いてしまっており、一人旅に。ここからの時間はペースの合うライダーとなかなか合流できず、独りで本当にキツく、地獄の100km独走となってしまった。

どこまでも続くグラベルに気が遠くなる

日差しを遮るものは無く、熱中症気味に

100〜200km地点はとにかくペースを落とさないように、先を考えすぎないように淡々と踏み続けた。この時間あたりから気温も一気に上がり、灼熱タイムとなった。日影はほぼゼロ。あまりの暑さと変わらない景色に、徐々にメンタルをやられていった。

日が傾いてきた。長い一日に心は折れそうだった photo:Makoto AYANO

やはりこういう場面でもしっかりと踏み続けられるパワーと経験は絶対必要で、乗り込みが足りていない現実を痛感した。長い時間、独りで淡々と踏み続ける苦しさ。レースはいつまでも終わらない気がした。

カホラ湖畔の急坂を登る。これを過ぎれば平坦路が続く photo:Makoto AYANO

試走で見たラスト10kmにある坂を登ってフィニッシュが近いと分かった時には、今までに味わったことのない感情が押し寄せてきた。今振り返ると長かったのだが、実際レース中は目の前の課題にひたすら向き合って、なんとか気合で走り切った。長かった一日なのに、レースはあっという間だった。

細かいアップダウンは多く、脚を使わされる photo:Makoto AYANO

試走でも走ったエリアに差し掛かると、フィニッシュが近いことが分かった photo:Makoto AYANO

今回、事前準備は全く十分ではなかったので、とにかく最後まで気持ちを切らさないように走った。エンポリアの街が見えてきた時は、完走できた嬉しさと、体調不良&準備不足で後半垂れまくりの走りへの悔しさと、色々な感情が混ざって目頭が熱くなった。

たどり着いたフィニッシュ。タイムは12:41:26だった photo:Makoto AYANO

フィニッシュタイムは12時間41分26秒。総合211位(896人中)。走行距離325.9km、平均時速は25.68km/hだった。

フィニッシュしてすぐに全身が攣ってしまう photo:Makoto AYANO

フィニッシュ後は座り込んでしまい、放心状態でしばらく動くことができなかった。今まで味わったことのないこの過酷なレース経験は確実に自分を強くしたし、出場して良かったと思えた。課題も明確になり、来年に向けてリベンジしたい気持ちが大きくなっていた。

あまりの疲労にしばらく動くことができなかった photo:Makoto AYANO

来年は、今年得た経験と明確な課題に対し、しっかり準備して挑みたい。レースに向かうまでは長く辛い道のりになりそうだが、練習してきたことが成果として現れたら、きっと達成感のあるレースにできるはずだ。

今年がどん底状態での走りになってしまったからこそ、来年は万全の調子でレースに挑んでみたいという気持ちが強くなっている。もちろん本業のMTBとの両立は簡単ではないが、難しいからこそチャレンジする意味があると思う。

受け取った完走メダルはずしりと重かった photo:Makoto AYANO

200マイルをしっかり走り切るには、日本でできる準備としてはハイペースで距離を乗ることに尽きると思う。残念ながらカンザスのような高速グラベルは日本に存在しないし、ロードでハイペースに距離を乗り込むことでレースに挑める身体をつくり上げられると感じている。

フィニッシュ後はボランティアが洗車してくれるのが嬉しい! photo:Makoto AYANO

カンザスシティのBBQの名店へ photo:Makoto AYANO

地元の人に人気だけあってすごいにぎわいだ photo:Makoto AYANO

レース後はカンザスシティ経由で帰国の途へ。カンザスといえばバーベキューが有名。ということで、友人から薦められたカンザスBBQの名店の誉高いレストランにノルンジャーの皆と向かった。

BBQのフルコースを前にゴキゲンな3人だったが... photo:Makoto AYANO

ここまで食事制限して厳しく摂生してきて、とにかく楽しみにしていたレース後の暴飲暴食だったが、疲労が想像よりも凄くて、レース後から丸一日は食欲不振に陥っていた。そして楽しみにしていたBBQは、一口目は「美味い、美味すぎる!」だったのに、すぐに食べられなくなった。トロけるようにいい肉だったが、脂がクドく感じて、皆がすぐにギブアップ。悔しくも途中棄権に終わってしまったのだ。胃も疲れるのがグラベルレース。最後まで来年に向けた課題が見つかるのだった。

シマノバイカーズでのダウンヒル走行中に、シングルトラックの路面に弾かれて立木に激突、転倒して肋骨と鎖骨を骨折してしまった。原因は、動きづらくなった肩が呼んだ操作ミスだった。再び振り出しに戻ってしまったのだ。

ノルンジャーの福田暢彦、永田隼也、田村繁貴 photo:Makoto AYANO

ドン底の気持ちを味わったことで、このレポートを書き上げるのは遅くなってしまった。しかし気持ちを切り替えることはできた。乗ルンジャーではXLを完走したノブさん、レース中に骨折したタムさんとともに、来年へのリベンジの計画を立てはじめている。

来年のエントリーは年内に始まるし、なにより乗り込みは今から始めないと間に合わない。来年こそ後悔の無い走りがしたい。そう心に誓っている。

今年の経験からは、長時間の乗り込みは足らなかったものの、MTBでの高強度のライドができていたことが完走につながったと思っている。ひいてはロードでも高強度のライドができていれば完走につなげることはできるので、ぜひ多くの人にグラベルレースにチャレンジして欲しい。

ノントラブルで200マイルを走りきってくれたピナレロGREVIL+シマノGRX di2 photo:Makoto AYANO

バイクやエキップメントには問題は起きず、選択は正しかったと確信している。GRX di2コンポーネントは泥まみれになっても正確にシフトしてくれ、過酷な状況下でも安定した性能を発揮してくれた。その安心感はとても強い武器になった。荒れた路面、泥、埃、どんな状況下でもトラブルが無く確実に変速し、走れることこそコンポとして最強なのだと改めて痛感した。

GRX Di2の駆動系はノントラブルで高性能を維持してくれた photo:Makoto AYANO

1X=ワンバイ、つまりフロントシングルが主流になるかと思っていたが、最速記録ラッシュだった今年のアンバウンド各クラスの優勝者はエリート女子を除きほとんどがフロントダブル使用者だった。ますます高速化するレースに対応するため、細かくギアレシオが選べる2X=ツーバイ、つまりフロントダブルのメリットが再認識されようとしていると感じた。

ハイドレーションバックは3つ準備した。100km毎にジェルは10本ずつ、フィードでハイドレーションを背負い替える作戦で、ハイドレーションにジェルもセットアップしてクルー・フォー・ハイヤーに託す。チェックポイントではそれを背負い替える作戦だった。

しかしレースが始まってみれば、フィードではノンストップで再出発するなんて出来なくて、毎回10分は止まっていたことを思うと、水をハイドレーションに入れる時間は存分にあった(笑)。でもその労力は省略できたと考えるべきだろう。

カステリのサポーターから現地でレーススーツを受け取った photo:Makoto AYANO

朝~昼の気温差も大きかったので、汗による冷えなども気になっていたが、カステリに作ってもらったレーススーツは全く快適で、14時前後の灼熱の時間帯も汗抜けが素晴らしくて、パッドもフィットして擦れず、快適にライドに集中できた。

オークリーのアイウェアは一番使い慣れているSutroLiteに、レンズはアメリカ特有の眩しいグラベルに備えてPrizm Trail Tourchをチョイス。万が一夕暮れになって暗くなっても視認性が高いレンズが頼もしかった。

45CのマキシスRAMBLERは選んで正解だった photo:Makoto AYANO

近年バイクの進化も素晴らしく、エアロ、リム幅の増加、ハイスピード化、現地で改めてタイヤが太くなる流れを実感することが出来た。マウンテンバイクタイヤの2.25や2.4を使うトップ選手も多く、なぜそこまで太いタイヤが必要なのか?と疑問だったが、現地でニック・レーガン氏に話を伺い、その答えとしては集団走行時のリスク回避がメインの理由ということだった。

実際レースでグラベルを走ってみて、ロードレース並みのスピードと密集度の集団で、何があるか分からない路面に突っ込んでいく。瞬時の判断力が必要になるのだが、集団の中で石を踏んでしまったとしてもタイヤでいなしてくれる太さは大きなアドバンテージになると感じた。

永田隼也(ながた・じゅんや)

プロMTBエンデューロレーサー。16歳でJシリーズのダウンヒル・エリートクラスに当時最年少で優勝。2015年に全日本選手権優勝。エンデューロ競技の国内第一人者として海外レースにも参戦し、2020・2021・2023年にエンデューロナショナルシリーズで総合優勝。現在は選手のサポートや JCFのマウンテンバイク部門のナショナルコーチもつとめる。

スキーで骨折、棒に振った1年間で見つけた新たな目標

怪我した当初は手術すれば元に戻る怪我だと思っていた。しかし現実は違って、3ヶ月経っても半年経っても一向に回復せず、半年が過ぎても私生活をこなす可動域もままならず、回復の遅さにもう自転車には元のように乗れないんじゃないかと考えるようになっていた。

出来るリハビリはすべてトライした。しかしどれも効果が地味で、回復してこない肩と向きあうのはメンタル的にも辛かった。そんな中で唯一メンタル面を保てるリハビリがZwiftだった。室内で腕を固定した状態でもペダリングができたことは、フィジカルとメンタル面の両面で大きかった。

結局2024シーズンはすべてのレースをキャンセルすることになり、怪我の回復具合は本業のMTBへの復帰が考えられるレベルには戻らず、自分はいったい何処に向かって頑張ればいいのか、目標が必要だった。

怪我の間に色々なことを考えた。自分がもうレースを出来なくなっても、今まで長年培ってきた海外レースでのノウハウや経験などを後輩に繋げたいと思い、いつかやろうと考えていた日本のレースシーンの強化や若手の育成、そのひとつのプロジェクトとしてJCFナショナルチームとの強化育成をしていくことにも一歩踏み出し、カタチにして行くことになった。

自分自身、選手として常に新しい事に挑戦していないと生きていられないタイプで、自分の肩の具合と向き合っていくなかで、肩が動かなくてもそれなりに土の上を走ることが出来る競技「グラベルレース」に、ただ漠然と興味が湧いたのだった。

コロナ禍を機ロードトレーニングを取り入れていくなかで結成したユニット「乗ルンジャー」。メンバー皆がMTBにルーツがあるが、とにかくロードを乗りまくることがコンセプトで、疲れ果てるまで乗り倒すハードワークを重ねた。乗る仲間に恵まれ、色々な無謀な長距離ライドに挑戦することが楽しくなっていた。ロードが中心だったが、いつしかグラベルにも乗り込むようになった。

ほぼ知識の無いグラベルレースで一番最初に名前として思い浮かぶのがアンバウンド・グラベルだった。無謀にも200マイルという未知の領域へ、興味本位でエントリーを決めた。

全くの未知の世界だけに、1年目は勉強するために現場視察を兼ねてこっそり完全プライベート参戦しようと思ってエントリーしたら、まさかの落選(笑)。このまま今年は見送りかと思っていたが、大会の冠スポンサーであるシマノの協力を得て再エントリーさせてもらうことが出来た。

現地カンザスでもシマノのグラベルシーンへの影響力や普及への取り組み、カルチャーを創り上げる姿勢を生で体感することができたし、ここから色々と予定が変わってくることになり、グラベル1年目の初心者としての参戦から、今こうしてアンバウンド参戦記を書かせてもらっている!

自分はグラベル初心者どころか、100kmを超えるドロップハンドルのレースは初で、何をどう準備したら良いかも分からないレベル。なので、とりあえず乗り込みだけはしっかりしておこうと思っていた。

しかし2025年はMTBナショナルチームの活動もスタートし、2月からニュージーランド合宿、3月はアジア選手権帯同と、遠征続きで全く距離を乗ることができず、5月までに乗り込めた距離は1,600km。絶望的な走行距離で不安しかなかったが、出発直前のGWで1,200km乗り込み、少しは乗った気になって出発日を迎えた。

永田隼也のレースバイク ピナレロGREVIL+シマノGRX di2

今シーズンのグラベルライドに選んだバイクはピナレロGREVIL+シマノGRX 12スピードdi2仕様。GREVILはエアロレーシング系グラベルフレームで、最新のGRXコンポで組んであったから、もともとアンバウンド適正はバッチリ。

アンバウンド向けのセッティングとしてのこだわりは、とにかく直線で速く走れる仕様を意識してセットアップ。平坦区間では巡行速度を上げるべく、フロントチェーンホイールはダブル仕様をチョイス。ギア比はF:50/34、R:11〜34Tの組み合わせで、ローギア1対1を確保した。

急な登りでもロー1対1がカバーできればだいたいどこでも登れるし、トップ側は平地でロードバイクのように踏める。クランクセットにはパワーメーター装備とQファクターの狭さを意識してデュラエースを選択した。この駆動系セットアップはアウンバウンドにおいて素晴らしくフィットした。振り返ると100km地点ぐらいまでは先頭集団にいて平均時速35km/h。高速時は45km/h〜での走行だったので、このギア比じゃないとその集団には居られなかったと思う。

PRO DISCOVER AEROカーボンハンドルの形状が最高で、硬さも程良い。ハンドル幅は400㎜を選択した。TTバー的は付けなくても200マイルを走破できたし、なによりこの快適で速いハンドルのおかげで手の皮が剥けたりすることもなかった。出国直前に変更した110mm→120mmステム長もフィットし、ロングレースでの快適性を高めてくれた。

レースウェアはカステリにカスタムウェアを作ってもらい、デザイン、フィット感共に最高なエアロスーツを準備してもらい、大きなモチベーションとなった。カステリはアンバウンドでのサポート活動も展開していて、出来上がったスーツは現地で受け取ることができた。

ホイールはワイドタイヤに対応すべく開発されたReserve 40/44 GRに、さんざん迷ったタイヤは結局45Cのオールラウンドなモデル、マキシスRAMBLERをチョイス。天候によって変化するであろう路面状況に対応できるように備えた。これらのチョイスの正・誤についてはこの記事の後半で詳しくレポートします。

早めの現地入りで時差順応 シェイクアウトライドでグラベルに慣れる

まったく初めてのグラベルレース参戦で、右も左も分からない状態で不安いっぱいだったが、同行のシクロワイアードの綾野さんのアドバイスもあり、少し早めの火曜に現地入りした。時差調整をしっかりするためだ。

現地入りしてからはすぐにシェイクアウトライド(コース試走会)に参加させてもらい、初めてアメリカのグラベルを堪能! 最高に気持ちいい上質なグラベル路面と、どこまでも続くまっすぐな道にテンション爆上がりだった。それと同時に「この道を320km走り続けるのか?」という不安は更に煽られることに(笑)。

しかし歴代のレジェンドたちと一緒に走ったシェイクアウトライドでは、色々なライダーからアドバイスをもらい、みんな親切に惜しみなくレース中のノウハウや情報を教えてくれて、かなりレースに向けてのプラクティスになった。不安だらけだったが、同時にレースに向けて楽しめそうなイメージも沸いてきた。

そしてライド後は街を徘徊し、色々なショップを覗いたりした。その中でも過去優勝者のユーリ・ハウスワルド氏の店は品揃えが面白くて、さすがグラベルレジェンドがセレクトするだけあるな!というプロショップだった。そしてここで人生初めてのシャモアクリームを購入し、レースで使ってみることに。

ショップに居合わせた過去最多4勝レジェンドのダン・ヒューズ氏からもアドバイスをもらった。グラベルはとにかくスター選手やレジェンドとの距離が近いのが魅力だ。

宿泊は大学の寮。 食事は美味しかったが...

期間中は大会に協力するエンポリア大学の寮に泊まることになった。大学寮といっても立派な施設で驚く。食事も学食のブッフェスタイルで、料理は前菜からデザートまで、かつビーガン対応食含めて素晴らしいラインナップが準備されており、全くストレスなく美味しく食べることができた。

この大学寮は会場からのアクセスも抜群で、メイン会場や街の中心部、周辺のグラベルルートまで、すべて自走で行ける距離にあり、非常に便利だった。部屋はベッドのみ設置されているシンプルなスタイルで、冷房の効き方が凄い寒さで驚いた...。そしてこの寒さにより体調を崩すことになる...。

グラベルに慣れるほどに走り方が分かってくる

アメリカのグラベルは想像していた通り。壮大な景色と、地平線の先まで続く真っ直ぐなグラベル。聞いていた通り、カンザスはまさにグラベル天国だった。

グラベルの質は場所によって大きく変わる。アスファルトより軽く綺麗に整ったグラベルから、尖った岩だらけの荒れたグラベルまで、場所によって変化が大きく、走っていてとても楽しかった。こんなロケーションが身近にあれば、交通量も圧倒的に少ないグラベルで安全にライドを楽しむことができるし、アメリカでグラベルが流行って、どんどん進化していく背景が納得できた気がする。

ミニマムに持参した装備品と補給のこだわり

前日までの準備は現地での数日を使って着々と進めた。vol.2記事で紹介したニック・レーガン氏との対談は、レースの走り方の基本をマン・ツー・マンで教えてくれる贅沢なものだった。疑問が解消されたばかりでなく、レースをうまく走るためのアイデアと示唆に富んだものだった。

今回は初参戦ながら、装備やエキップメントはとにかく軽量、エアロ、ミニマムなセットアップになるように心掛けた。「あれば良い」を考え始めると色々持っていきたくなるのだが、あまり余分は考えずに必要最低限の装備で行くことにした。バッグに入れたモノは下記の通りだ。

チューブ2本、タイヤレバー1本、プラグ2セット、チェーンオイル、コンパクト工具、チェーンのコネクティングリンク、雨に備えてロングのレインジャケット。これらを揺れの少ないフレームバッグに収納した。

レース当日朝、早起きして食べれるだけ食べる

午前4時起床。4時半に大学寮のブッフェ形式のブレックファストへ。オートミールをメインに、糖質が高そうなメニューを食べれるだけ胃に詰め込んだ。距離300km超えのレースなので、すべてが未知で何が正解かも分からないので、あまり深く考えずにいつものリズムで準備することを心掛けた。

しかし一番の問題はレース2日前から部屋の冷房にやられて具合が悪かったこと。当日の朝も国内レースだったらキャンセルするレベルに体調は悪く、出走するかどうか悩んだレベルだった。しかしここまで来たのだから走り出してダメだったら止めようと、気持ちを切り替えてスタートへ向かった。

レース 集団走行のち単独走

早めにスタート地点へ行き、並ぶ位置はとにかく前へ、前へとポジショニングする。ニックにアドバイスをもらったとおり「速いグループの流れに乗って、行けるところまで行こう作戦」で、目標タイム9時間30分目標の列に入って並ぶことができた。

これが良かったのか悪かったのかは分からないが、スタートしてから50~60km地点ぐらいまでは綺麗なグラベルで集団も非常に安定しており、一体となってすごいスピードで進む。「いったいどのタイミングで集団がバラけるのか?」と考えていた。

大人数まま大きな集団でレースは淡々と進んだ。しかしだんだんとコースが荒れて起伏が出てくると、落車の嵐が始まった。10分に一回ぐらいのペースで落車があり、集団は分裂。その度に前のグループに追いつこうと踏み直して、脚が削られていく。

ハイスピードに耐えながら、速い集団の中で走った。「このままこの集団に残るか、降りるか」。悩んだが、残り300kmという距離をこの速いペースで走り切れる自信はなかったので降りたのだが、この判断によって次の100kmをほぼ独走することになってしまった。

次の集団が後ろからすぐに現れるかと思いきや、先頭集団が速かったからか、後続とはかなり間が空いてしまっており、一人旅に。ここからの時間はペースの合うライダーとなかなか合流できず、独りで本当にキツく、地獄の100km独走となってしまった。

100〜200km地点はとにかくペースを落とさないように、先を考えすぎないように淡々と踏み続けた。この時間あたりから気温も一気に上がり、灼熱タイムとなった。日影はほぼゼロ。あまりの暑さと変わらない景色に、徐々にメンタルをやられていった。

やはりこういう場面でもしっかりと踏み続けられるパワーと経験は絶対必要で、乗り込みが足りていない現実を痛感した。長い時間、独りで淡々と踏み続ける苦しさ。レースはいつまでも終わらない気がした。

試走で見たラスト10kmにある坂を登ってフィニッシュが近いと分かった時には、今までに味わったことのない感情が押し寄せてきた。今振り返ると長かったのだが、実際レース中は目の前の課題にひたすら向き合って、なんとか気合で走り切った。長かった一日なのに、レースはあっという間だった。

今回、事前準備は全く十分ではなかったので、とにかく最後まで気持ちを切らさないように走った。エンポリアの街が見えてきた時は、完走できた嬉しさと、体調不良&準備不足で後半垂れまくりの走りへの悔しさと、色々な感情が混ざって目頭が熱くなった。

フィニッシュタイムは12時間41分26秒。総合211位(896人中)。走行距離325.9km、平均時速は25.68km/hだった。

見えてきた来年への課題「このままでは終われない」

フィニッシュ後は座り込んでしまい、放心状態でしばらく動くことができなかった。今まで味わったことのないこの過酷なレース経験は確実に自分を強くしたし、出場して良かったと思えた。課題も明確になり、来年に向けてリベンジしたい気持ちが大きくなっていた。

来年は、今年得た経験と明確な課題に対し、しっかり準備して挑みたい。レースに向かうまでは長く辛い道のりになりそうだが、練習してきたことが成果として現れたら、きっと達成感のあるレースにできるはずだ。

今年がどん底状態での走りになってしまったからこそ、来年は万全の調子でレースに挑んでみたいという気持ちが強くなっている。もちろん本業のMTBとの両立は簡単ではないが、難しいからこそチャレンジする意味があると思う。

200マイルをしっかり走り切るには、日本でできる準備としてはハイペースで距離を乗ることに尽きると思う。残念ながらカンザスのような高速グラベルは日本に存在しないし、ロードでハイペースに距離を乗り込むことでレースに挑める身体をつくり上げられると感じている。

カンザスシティでのBBQ打ち上げはリタイア

レース後はカンザスシティ経由で帰国の途へ。カンザスといえばバーベキューが有名。ということで、友人から薦められたカンザスBBQの名店の誉高いレストランにノルンジャーの皆と向かった。

ここまで食事制限して厳しく摂生してきて、とにかく楽しみにしていたレース後の暴飲暴食だったが、疲労が想像よりも凄くて、レース後から丸一日は食欲不振に陥っていた。そして楽しみにしていたBBQは、一口目は「美味い、美味すぎる!」だったのに、すぐに食べられなくなった。トロけるようにいい肉だったが、脂がクドく感じて、皆がすぐにギブアップ。悔しくも途中棄権に終わってしまったのだ。胃も疲れるのがグラベルレース。最後まで来年に向けた課題が見つかるのだった。

再び災が襲いかかる

帰国してしばらくは疲労が抜けなかったが、日常生活に戻り、来年のことを考え始めていた。MTBにも乗り始め、新型XTRのテストライドも兼ねてENSにも参戦。まだ肩の調子は万全ではないものの、復帰への手がかりを掴みかけていた。しかし、そんなときに事故が起きてしまった。シマノバイカーズでのダウンヒル走行中に、シングルトラックの路面に弾かれて立木に激突、転倒して肋骨と鎖骨を骨折してしまった。原因は、動きづらくなった肩が呼んだ操作ミスだった。再び振り出しに戻ってしまったのだ。

ドン底の気持ちを味わったことで、このレポートを書き上げるのは遅くなってしまった。しかし気持ちを切り替えることはできた。乗ルンジャーではXLを完走したノブさん、レース中に骨折したタムさんとともに、来年へのリベンジの計画を立てはじめている。

来年のエントリーは年内に始まるし、なにより乗り込みは今から始めないと間に合わない。来年こそ後悔の無い走りがしたい。そう心に誓っている。

今年の経験からは、長時間の乗り込みは足らなかったものの、MTBでの高強度のライドができていたことが完走につながったと思っている。ひいてはロードでも高強度のライドができていれば完走につなげることはできるので、ぜひ多くの人にグラベルレースにチャレンジして欲しい。

選択した機材と装備のラップアップ 200マイルを走って分かったこと

バイクやエキップメントには問題は起きず、選択は正しかったと確信している。GRX di2コンポーネントは泥まみれになっても正確にシフトしてくれ、過酷な状況下でも安定した性能を発揮してくれた。その安心感はとても強い武器になった。荒れた路面、泥、埃、どんな状況下でもトラブルが無く確実に変速し、走れることこそコンポとして最強なのだと改めて痛感した。

1X=ワンバイ、つまりフロントシングルが主流になるかと思っていたが、最速記録ラッシュだった今年のアンバウンド各クラスの優勝者はエリート女子を除きほとんどがフロントダブル使用者だった。ますます高速化するレースに対応するため、細かくギアレシオが選べる2X=ツーバイ、つまりフロントダブルのメリットが再認識されようとしていると感じた。

ハイドレーションバックは3つ準備した。100km毎にジェルは10本ずつ、フィードでハイドレーションを背負い替える作戦で、ハイドレーションにジェルもセットアップしてクルー・フォー・ハイヤーに託す。チェックポイントではそれを背負い替える作戦だった。

しかしレースが始まってみれば、フィードではノンストップで再出発するなんて出来なくて、毎回10分は止まっていたことを思うと、水をハイドレーションに入れる時間は存分にあった(笑)。でもその労力は省略できたと考えるべきだろう。

朝~昼の気温差も大きかったので、汗による冷えなども気になっていたが、カステリに作ってもらったレーススーツは全く快適で、14時前後の灼熱の時間帯も汗抜けが素晴らしくて、パッドもフィットして擦れず、快適にライドに集中できた。

オークリーのアイウェアは一番使い慣れているSutroLiteに、レンズはアメリカ特有の眩しいグラベルに備えてPrizm Trail Tourchをチョイス。万が一夕暮れになって暗くなっても視認性が高いレンズが頼もしかった。

レースのトレンドに合わせてタイヤ太さに悩む

タイヤ幅は最近のトレンドで知った50Cの太さの採用も考えていたが、結果的には前後45Cをチョイスした。現地では40Cを履いているライダーはほぼ見当たらず、基本的には45C以上がトレンドになってきているのだと感じた。

近年バイクの進化も素晴らしく、エアロ、リム幅の増加、ハイスピード化、現地で改めてタイヤが太くなる流れを実感することが出来た。マウンテンバイクタイヤの2.25や2.4を使うトップ選手も多く、なぜそこまで太いタイヤが必要なのか?と疑問だったが、現地でニック・レーガン氏に話を伺い、その答えとしては集団走行時のリスク回避がメインの理由ということだった。

実際レースでグラベルを走ってみて、ロードレース並みのスピードと密集度の集団で、何があるか分からない路面に突っ込んでいく。瞬時の判断力が必要になるのだが、集団の中で石を踏んでしまったとしてもタイヤでいなしてくれる太さは大きなアドバンテージになると感じた。

text:Junya NAGATA

photo : Makoto AYANO, Life Time

photo : Makoto AYANO, Life Time