第80回ブエルタの最終週は、リエージュを思わせる丘陵で幕を上け、個人TTや過酷な山頂フィニッシュが待ち受ける。総合優勝の行方を決するのは、獲得標高差4,226mを誇る超級山岳ボラ・デル・ムンド。そしてフィナーレはマドリッド。逃げ切りの可能性も秘めたテクニカルな市街地周回が、3週間の戦いを締めくくる。

9月9日(火)第16ステージ

ポイオ〜モス・カストロ・デ・ヘルヴィル 167.9km(丘陵)

獲得標高差 3,472m

第16ステージ ポイオ〜モス・カストロ・デ・ヘルヴィル image:A.S.O.

2025年ブエルタ・ア・エスパーニャの3週目は「リエージュ〜バストーニュ〜リエージュ」のような、登りが途切れなく続く丘陵ステージで幕を開ける。スタートから74kmはほぼ平坦路で、まずはコース中盤の3級山岳をクリア。直後に1級山岳グロバ(距離11.3km/平均5.4%)から平坦区間は姿を消し、険しいアップダウンが本格化する。

カテゴリーが付かない急坂と最大勾配25%の2級山岳プラド(距離4.3km/平均8.9%)を越え、ラストに立ちはだかるのは2級山岳カストロ・デ・エルビリェ(距離8.2km/平均5.2%)。グロバと2つの2級山岳は2021年第20ステージにも登場し、逃げてプロトンに追いつかれながらも再度仕掛けたクレモン・シャンプッサン(フランス、現XDSアスタナ)が劇的勝利を飾った場所だ。

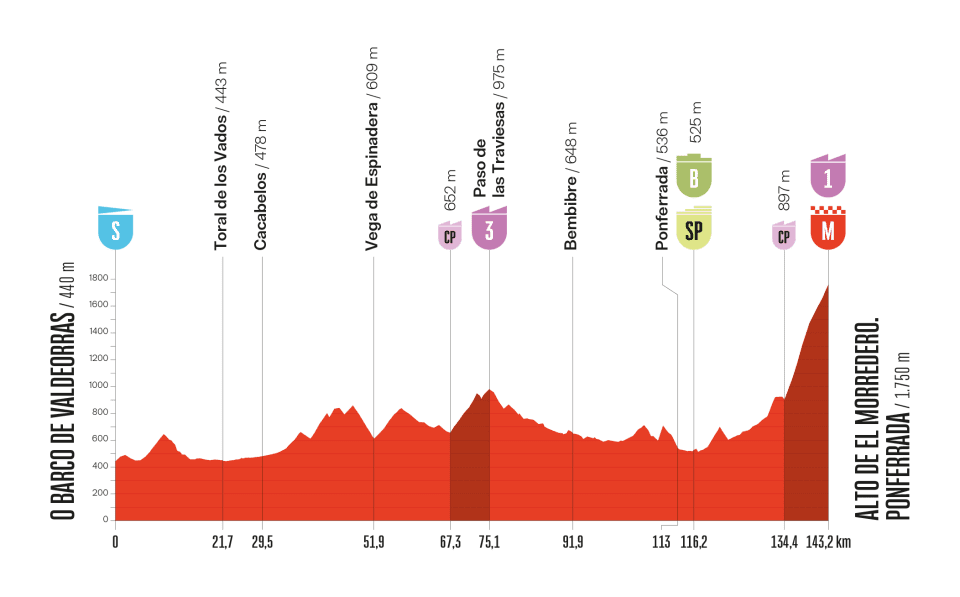

9月10日(水)第17ステージ

オ・バルコ・デ・バルデオーラス〜エル・モレデロ 143.2km(丘陵)

獲得標高差 3,371m

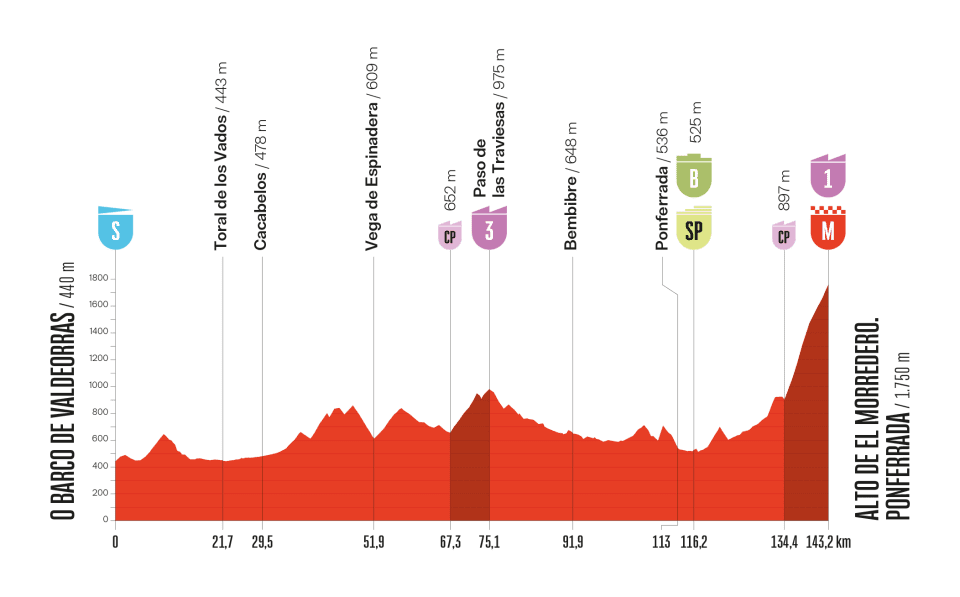

第17ステージ オ・バルコ・デ・バルデオーラス〜エル・モレデロ image:A.S.O.

コース中央に3級山岳があるものの、平坦基調から山頂フィニッシュへ至るブエルタらしいレイアウト。この日は今大会9度目の山頂フィニッシュであり、これを終えると山岳決戦は最終日前日の第20ステージのみとなる。

最終1級山岳アルト・デ・エル・モレデロは登坂距離8.8kmに平均勾配9.7%と過酷の一言。序盤で勾配は10%に達し、アレハンドロ・バルベルデ(スペイン)が制した2006年第7ステージのコースとラスト4kmで合流。それまでに比べれば緩むものの、最後までタイム差が広がりやすい勾配が頂上まで続く。

9月11日(木)第18ステージ

バリャドリッド〜バリャドリッド 27.2km(個人TT)

獲得標高差 140m

第18ステージ バリャドリッド〜バリャドリッド image:A.S.O.

今大会唯一の個人タイムトライアルの舞台は、2023年大会でもTTが行われたバリャドリッド。フィリッポ・ガンナ(イタリア、イネオス・グレナディアーズ)が勝利した時とほぼ同じコースを使い、ほぼフラットなTTスペシャリスト用のレイアウトだ。

優勝候補はもちろんガンナだが、マイヨロホ争いの中心であるジョアン・アルメイダ(ポルトガル、UAEチームエミレーツXRG)も2023年は区間4位と相性は良い。ちなみにこの時、ヨナス・ヴィンゲゴー(デンマーク、ヴィスマ・リースアバイク)は区間10位でアルメイダから28秒遅れ。この数字が当日、どんなドラマを生むのか。

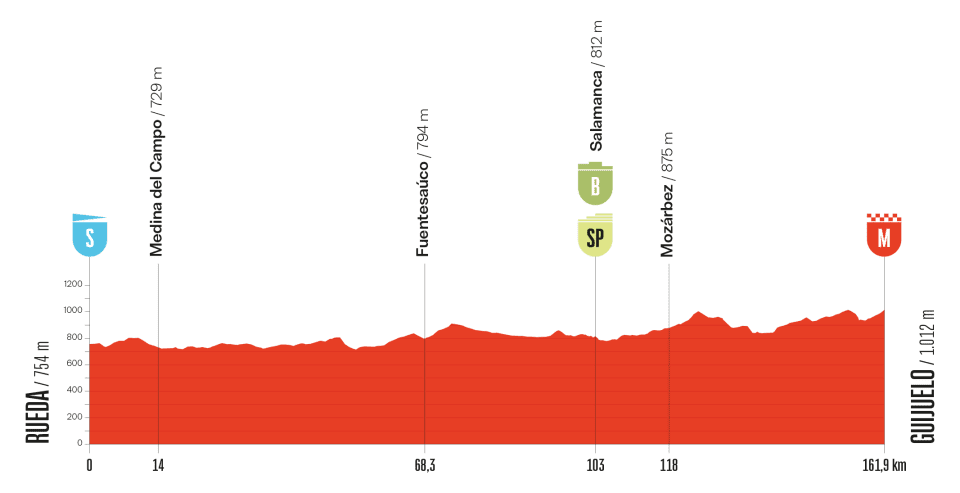

9月12日(金)第19ステージ

ルエダ〜ギフエロ 161.9km(平坦)

獲得標高差 1,517m

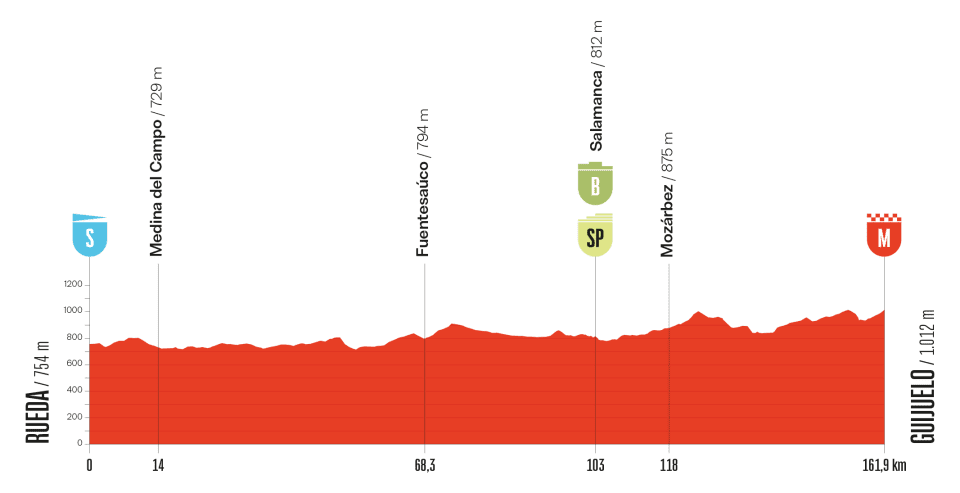

第19ステージ ルエダ〜ギフエロ image:A.S.O.

ブエルタも残すところあと3日、ようやく第8ステージ以来となるスプリントチャンスがやってきた。ルエダから南のイベリコ豚のハモン(生ハム)の産地ギフエロへ至る161.9kmに、カテゴリー山岳は一切登場しない。獲得標高1,517mは“パンケーキフラット”と呼ぶには至らないが、スプリンターチームにとって逃すことのできないチャンス。逃げのタイム差はタイトにコントロールされることだろう。

有力候補筆頭のヤスパー・フィリプセン(ベルギー、アルペシン・ドゥクーニンク)に対し、正攻法では勝利が難しいであろうマッズ・ピーダスン(デンマーク、リドル・トレック)などがどう挑むか。

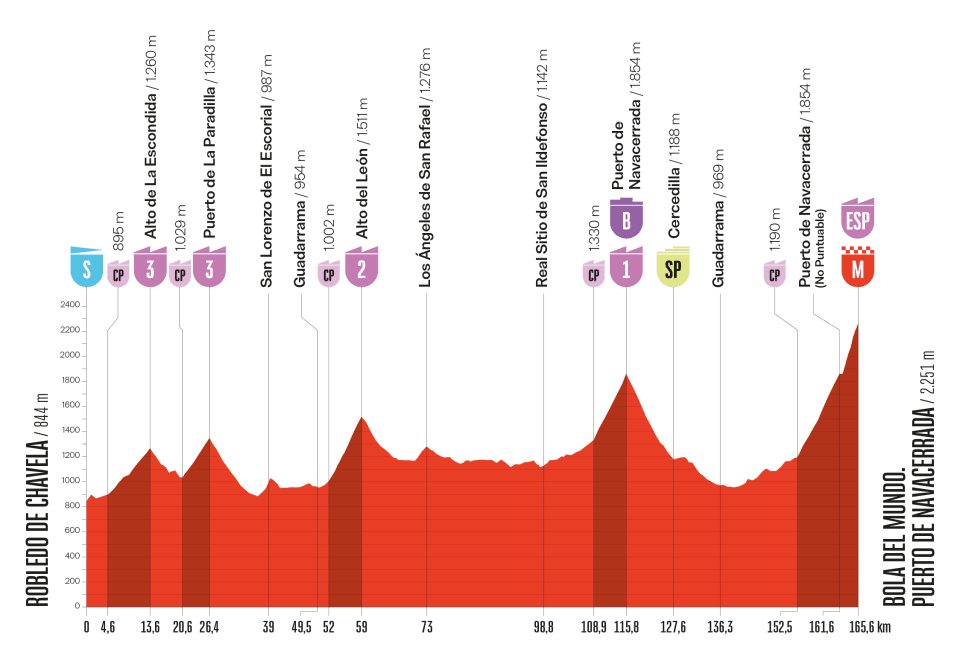

9月13日(土)第20ステージ

ロブレド・デ・チャベラ〜ボラ・デル・ムンド 165.6km(山岳/山頂フィニッシュ)

獲得標高差 4,226m

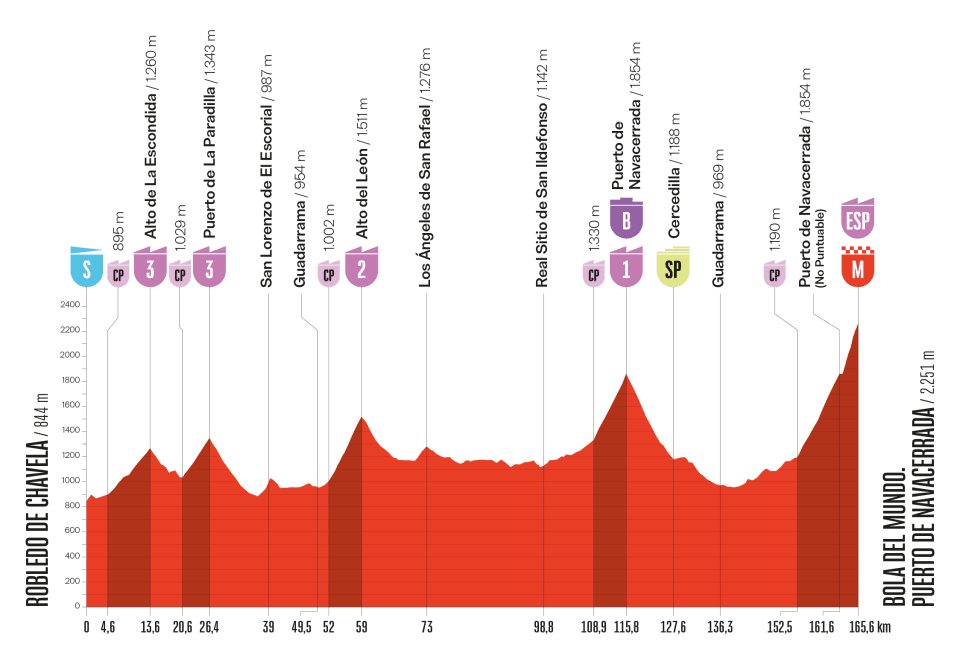

第20ステージ ロブレド・デ・チャベラ〜ボラ・デル・ムンド image:A.S.O.

ブエルタ20日目の舞台は今大会最後の山岳ステージかつ、今大会10度目の山頂フィニッシュ。しかも最後に駆け上がる超級山岳ボラ・デル・ムンドの頂上は、今大会最高標高となる2,251mだ。

決戦の場はマドリッド州のグアダラマ山脈。スタート直後から2連続で3級山岳を越え、続く2級山岳を超えると平坦路でさえ標高は1,100mを超える。総合勢が動き出すであろう場所は、残り56.7km地点から始まる1級山岳ナバセラーダ(距離6.9km/平均7.6%)。まず北側から登り、南側に下って平坦路を進み、ナバセラーダを今度は南側(距離9.1km/平均7.3%)から登り返してアプローチする。

そして超級山岳ボラ・デル・ムンドはナバセラーダからの延長として見ると距離12.3km/平均8.6%、ボラ・デル・ムンド単体では平均勾配が12.2%まで跳ね上がる。標高2,000m超の最大勾配20%超の区間も待ち受ける、総合優勝を決めるにふさわしい難易度が選手たちを待ち受ける。

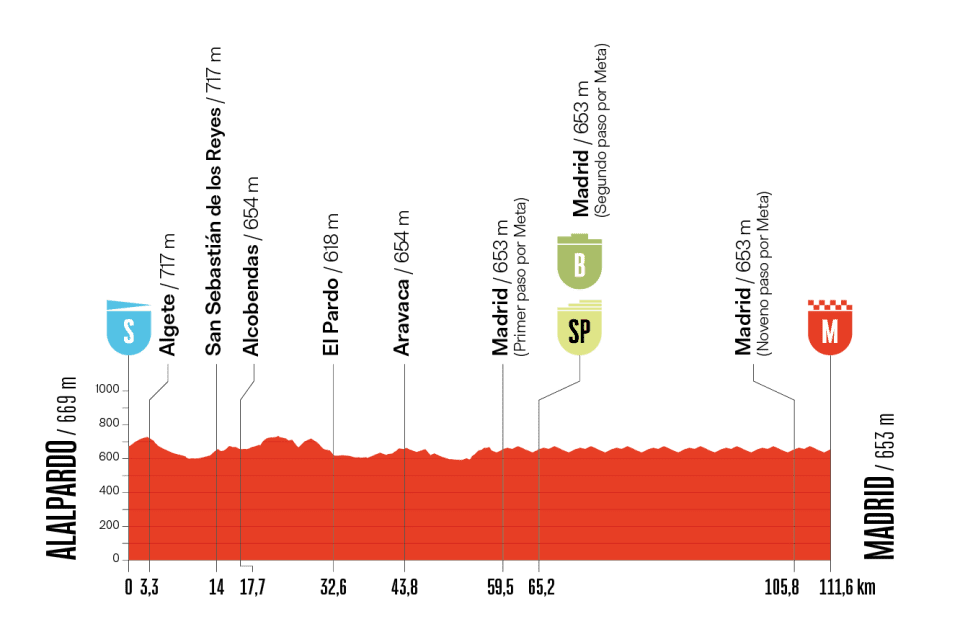

9月14日(日)第21ステージ

アラルパルド〜マドリッド 111.6km(平坦)

獲得標高差 917m

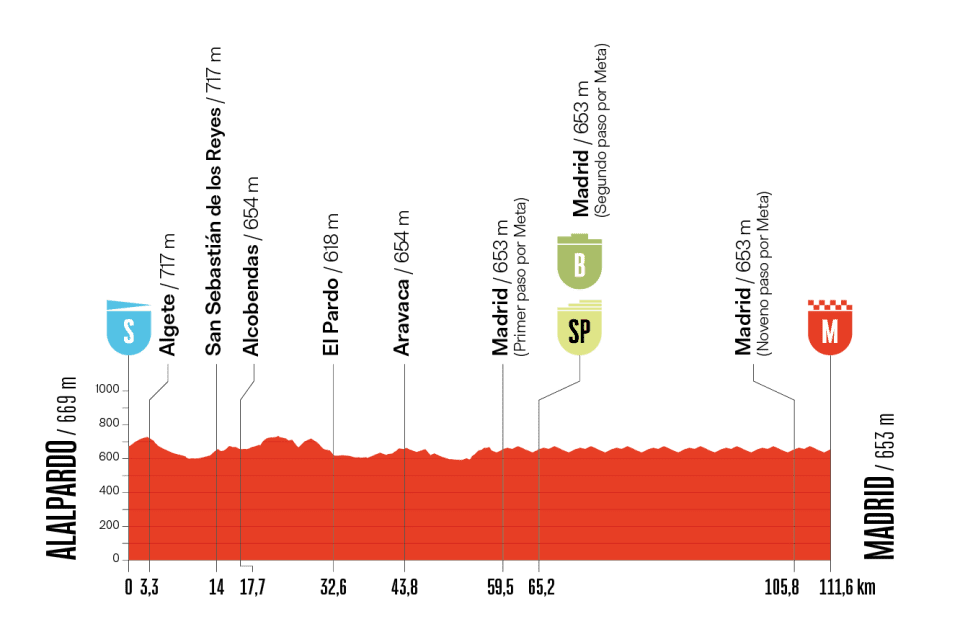

第21ステージ アラルパルド〜マドリッド image:A.S.O.

グランツールの最終日は3週間にわたる激闘を労う「パレード走行の後、大集団スプリント」というのが通説だった。しかし“セレモニー=スプリント”の常識は今年のツール・ド・フランスのように揺らいでおり、ブエルタでも2年前には6名が逃げ切り、小集団スプリントをケイデン・グローブス(オーストラリア、アルペシン・ドゥクーニンク)が制した。今年も再現の可能性は十分にある。

コース後半は、2年前と同じマドリッド市内の周回コース。1周5.8kmを9周するレイアウトで、ヘアピンを含む鋭角コーナーが連続。スプリンターを周りを固めるアシストが密集し、隊列が伸びにくい。

text:Sotaro.Arakawa

image:A.S.O.

9月9日(火)第16ステージ

ポイオ〜モス・カストロ・デ・ヘルヴィル 167.9km(丘陵)

獲得標高差 3,472m

2025年ブエルタ・ア・エスパーニャの3週目は「リエージュ〜バストーニュ〜リエージュ」のような、登りが途切れなく続く丘陵ステージで幕を開ける。スタートから74kmはほぼ平坦路で、まずはコース中盤の3級山岳をクリア。直後に1級山岳グロバ(距離11.3km/平均5.4%)から平坦区間は姿を消し、険しいアップダウンが本格化する。

カテゴリーが付かない急坂と最大勾配25%の2級山岳プラド(距離4.3km/平均8.9%)を越え、ラストに立ちはだかるのは2級山岳カストロ・デ・エルビリェ(距離8.2km/平均5.2%)。グロバと2つの2級山岳は2021年第20ステージにも登場し、逃げてプロトンに追いつかれながらも再度仕掛けたクレモン・シャンプッサン(フランス、現XDSアスタナ)が劇的勝利を飾った場所だ。

9月10日(水)第17ステージ

オ・バルコ・デ・バルデオーラス〜エル・モレデロ 143.2km(丘陵)

獲得標高差 3,371m

コース中央に3級山岳があるものの、平坦基調から山頂フィニッシュへ至るブエルタらしいレイアウト。この日は今大会9度目の山頂フィニッシュであり、これを終えると山岳決戦は最終日前日の第20ステージのみとなる。

最終1級山岳アルト・デ・エル・モレデロは登坂距離8.8kmに平均勾配9.7%と過酷の一言。序盤で勾配は10%に達し、アレハンドロ・バルベルデ(スペイン)が制した2006年第7ステージのコースとラスト4kmで合流。それまでに比べれば緩むものの、最後までタイム差が広がりやすい勾配が頂上まで続く。

9月11日(木)第18ステージ

バリャドリッド〜バリャドリッド 27.2km(個人TT)

獲得標高差 140m

今大会唯一の個人タイムトライアルの舞台は、2023年大会でもTTが行われたバリャドリッド。フィリッポ・ガンナ(イタリア、イネオス・グレナディアーズ)が勝利した時とほぼ同じコースを使い、ほぼフラットなTTスペシャリスト用のレイアウトだ。

優勝候補はもちろんガンナだが、マイヨロホ争いの中心であるジョアン・アルメイダ(ポルトガル、UAEチームエミレーツXRG)も2023年は区間4位と相性は良い。ちなみにこの時、ヨナス・ヴィンゲゴー(デンマーク、ヴィスマ・リースアバイク)は区間10位でアルメイダから28秒遅れ。この数字が当日、どんなドラマを生むのか。

9月12日(金)第19ステージ

ルエダ〜ギフエロ 161.9km(平坦)

獲得標高差 1,517m

ブエルタも残すところあと3日、ようやく第8ステージ以来となるスプリントチャンスがやってきた。ルエダから南のイベリコ豚のハモン(生ハム)の産地ギフエロへ至る161.9kmに、カテゴリー山岳は一切登場しない。獲得標高1,517mは“パンケーキフラット”と呼ぶには至らないが、スプリンターチームにとって逃すことのできないチャンス。逃げのタイム差はタイトにコントロールされることだろう。

有力候補筆頭のヤスパー・フィリプセン(ベルギー、アルペシン・ドゥクーニンク)に対し、正攻法では勝利が難しいであろうマッズ・ピーダスン(デンマーク、リドル・トレック)などがどう挑むか。

9月13日(土)第20ステージ

ロブレド・デ・チャベラ〜ボラ・デル・ムンド 165.6km(山岳/山頂フィニッシュ)

獲得標高差 4,226m

ブエルタ20日目の舞台は今大会最後の山岳ステージかつ、今大会10度目の山頂フィニッシュ。しかも最後に駆け上がる超級山岳ボラ・デル・ムンドの頂上は、今大会最高標高となる2,251mだ。

決戦の場はマドリッド州のグアダラマ山脈。スタート直後から2連続で3級山岳を越え、続く2級山岳を超えると平坦路でさえ標高は1,100mを超える。総合勢が動き出すであろう場所は、残り56.7km地点から始まる1級山岳ナバセラーダ(距離6.9km/平均7.6%)。まず北側から登り、南側に下って平坦路を進み、ナバセラーダを今度は南側(距離9.1km/平均7.3%)から登り返してアプローチする。

そして超級山岳ボラ・デル・ムンドはナバセラーダからの延長として見ると距離12.3km/平均8.6%、ボラ・デル・ムンド単体では平均勾配が12.2%まで跳ね上がる。標高2,000m超の最大勾配20%超の区間も待ち受ける、総合優勝を決めるにふさわしい難易度が選手たちを待ち受ける。

9月14日(日)第21ステージ

アラルパルド〜マドリッド 111.6km(平坦)

獲得標高差 917m

グランツールの最終日は3週間にわたる激闘を労う「パレード走行の後、大集団スプリント」というのが通説だった。しかし“セレモニー=スプリント”の常識は今年のツール・ド・フランスのように揺らいでおり、ブエルタでも2年前には6名が逃げ切り、小集団スプリントをケイデン・グローブス(オーストラリア、アルペシン・ドゥクーニンク)が制した。今年も再現の可能性は十分にある。

コース後半は、2年前と同じマドリッド市内の周回コース。1周5.8kmを9周するレイアウトで、ヘアピンを含む鋭角コーナーが連続。スプリンターを周りを固めるアシストが密集し、隊列が伸びにくい。

text:Sotaro.Arakawa

image:A.S.O.

Amazon.co.jp